Dans son ouvrage La Vie rurale de la banlieue parisienne, le géographe Michel Phlipponneau relève le paradoxe apparent du titre de son « étude de géographie humaine ». Il s’interroge :

Peut-on parler de vie rurale dans une zone qui se caractérise essentiellement par la densité des habitations, des usines, des voies de circulation, par le flux et le reflux quotidiens d’une population qui travaille à la ville ? Les activités agricoles qu’on peut déceler encore derrière les constructions urbaines ne constituent-elles pas de simples survivances, présentent-elles un réel intérêt économique et géographiqueMichel Phlipponneau, La Vie rurale de la banlieue parisienne. Étude de géographie humaine, Paris, Armand Colin, 1956, p. 11. ?

Alors qu’il rédige ces lignes au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’extension et la densification urbaines menacent déjà la vocation agricole des « cellules rurales en passe d’être digérées par la ville ». Michel Phlipponneau s’attache cependant à décrire la coexistence d’une vie urbaine et d’une vie rurale, une « interpénétration de deux activités, de deux milieux différents, [qui] achève de donner un caractère original aux zones de banlieue » et dont il est par ailleurs difficile de définir les limites extérieures. Phlipponneau constate que, si depuis la moitié du xixe siècle, l’interdépendance qui s’était nouée entre la banlieue parisienne et la ville autour de l’approvisionnement de la capitale en produits frais et les mouvements de la main-d’œuvre agricole s’affaiblit, la vie rurale de banlieue demeure sous une forme singulière : « la culture de banlieue diffère de toutes les autres par la faible part de la terre et celle, toujours considérable, du capital et du travailMichel Phlipponneau, « Les caractères originaux de la vie rurale de banlieue », Annales de géographie, vol. 325, 1952. ».

Une décennie plus tard, alors que s’élèvent les premiers grands ensembles, qui grignotent progressivement cette « part de la terre », le cadre de vie à la fois urbain et rural de Sevran surprend et séduit les nouveaux et nouvelles habitant·es. Il s’agit d’une singularité de la ville, plus éloignée de Paris que des communes de Seine-Saint-Denis plus anciennement urbanisées, comme Le Blanc-Mesnil ou Aulnay-sous-Bois. Les témoignages recueillis dans la revue d’histoire locale de Sevran Mémoires d’hier et d’aujourd’hui, dans divers documentaires ou dans les entretiens menés durant notre enquête regorgent d’histoires empreintes de cette vie rurale de banlieue :

Je suis arrivé en 1970, j’avais 22 ans […]. Paris, qui n’aimait pas les Montmartrois, ne m’a pas donné de logement. Puis un jour, on m’a dit qu’il y avait un logement pour moi à Sevran et je suis venu. J’ai eu la chance de connaître le Sevran de l’époque, avec ses fermes, et de le voir évoluerEntretiens avec Jacques Dufour réalisés par Clémence Seurat en février et mars 2022..

Ce qui m’a plu, c’est la verdure, parce que j’ai grandi dans la verdure, c’est ça qui me manquait. […] À l’époque, on arrivait ici, c’étaient les champs […]. Moi qui venais de la campagne, j’avais l’impression de me retrouver dans une campagne. Et puis malheureusement, le béton, il a un peu émergé du sol. […] La ferme était en activité, il y avait le marchand d’œufs qui passait, il y avait le laitier qui passait, et puis le marchand de patates, je me souviens […]. Il klaxonnait et on descendait acheter les patates parce qu’elles étaient beaucoup moins chères qu’à l’EuromarchéHabitant·es de Montceleux Pont-Blanc et Karus Productions, Souvenirs de Montceleux Pont-Blanc, 1923-2010, 2010..

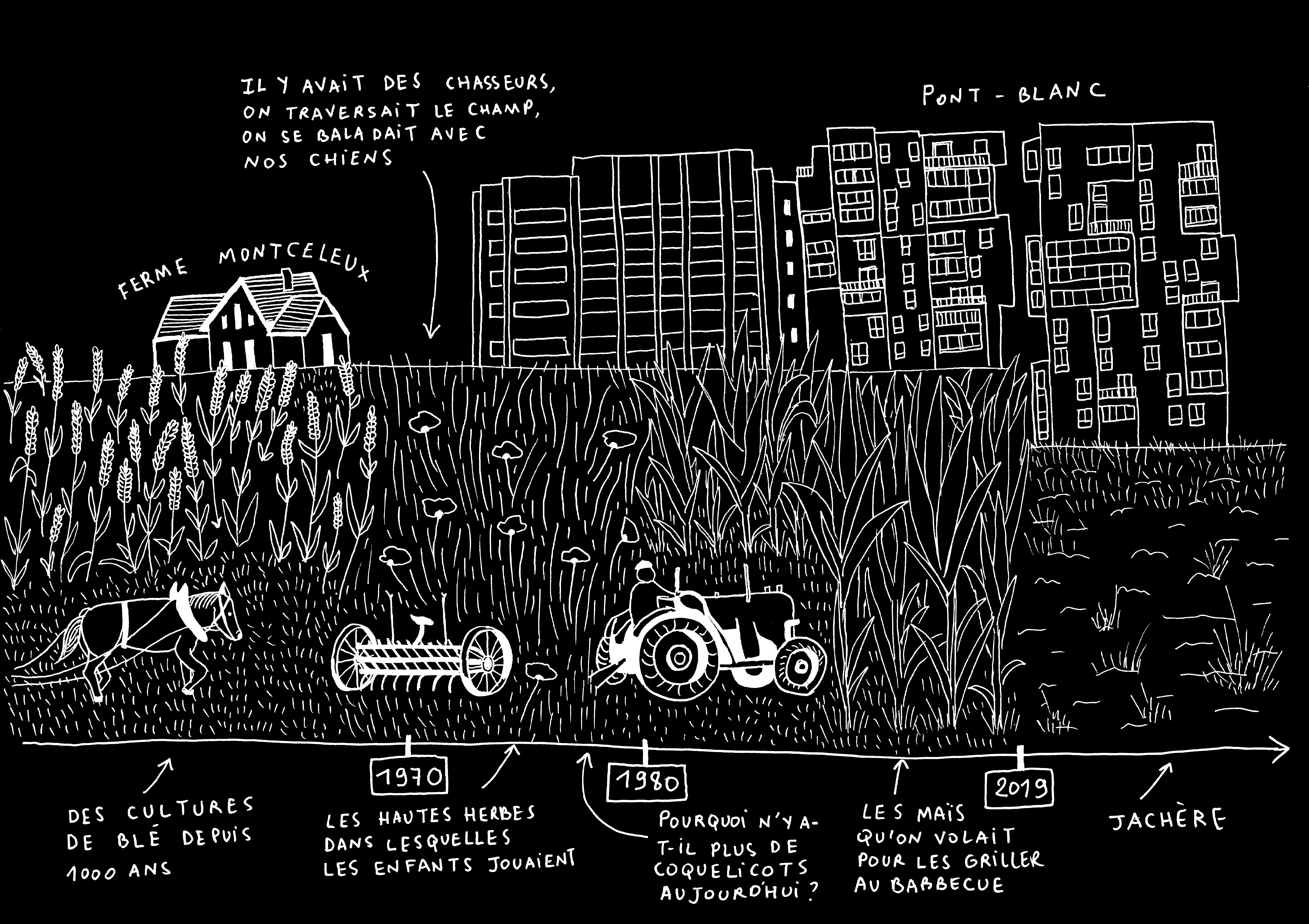

Au quartier de Montceleux Pont-Blanc, cet attachement perdure durant les décennies suivantes, malgré la densification urbaine. Il prend alors pour objet le dernier champ de Sevran, cet espace d’une trentaine d’hectares qui jouxte les cités haute et basse et a perdu sa ferme. Lors de nos ateliers, Aïcha a partagé ses souvenirs d’enfance et évoqué la chronologie des cultures de ce champ visible depuis les tours : elle jouait à cache-cache dans ses hautes herbes l’année de son arrivée, en 1976 ; elle se remémore avec nostalgie l’avoir ensuite vu parsemé de coquelicots, avant qu’il ne devienne une culture de maïs durant les années 1980, puis de blé. Elle se rappelle l’hélicoptère qui survolait les parcelles pour protéger épisodiquement les maïs contre le vol, ce que corrobore ce récit d’une autre habitante :

Moi je suis arrivée en mai 1988 et j’y suis toujours aux Érables. Mes fenêtres donnent sur la butte des Érables. À l’époque il n’y avait pas le collège la Pléiade, c’était vraiment la nature, les champs… C’est vrai que l’été, les gamins allaient dans les champs chercher le maïs, on le faisait griller sur la butte, il y avait les parents, ça faisait une sorte de pique-nique le soir. Il y avait beaucoup plus d’ambiance qu’il y en a maintenantIbid..

Que retenir de ces témoignages ? On peut interpréter ces souvenirs d’une vie rurale de banlieue comme une résurgence passéiste, un filtre sépia déformant qui contribuerait au discours du « c’était mieux avantCette nostalgie propre à la banlieue transparaît par exemple dans les cartes postales reproduites dans le livre On est bien arrivés : un tour de France des grands ensembles de Renaud Epstein, Paris, Le Nouvel Attila, 2022. ». Nous proposons cependant de prendre au sérieux la nature agricole de cette ville, en nous demandant en quoi cette vocation constitue une clef de lecture des enjeux contemporains de l’habiter à Sevran.

La structuration agricole du paysage

Le champ de blé de la plaine Montceleux inséré dans le dense tissu urbain de Sevran. Source : Régis Legros, « Sevran en Seine-Saint-Denis : une commune de contrastes et de transition », mémoire de maîtrise à l’Université Paris 8, 1993.

Sevran est une des rares communes de la petite couronne parisienne dont la « spécialisation territoriale de la production agricole », selon la nomenclature de recensement des activités agricoles, s’inscrit aujourd’hui encore dans les grandes cultures et non le maraîchage ou l’horticulture. Historiquement, on y est en pays de France, parfois également nommé la plaine de France, une vaste zone agricole qui s’étend jusqu’à une cinquantaine de kilomètres dans le Val-d’Oise. Il y a un demi-siècle, la ville marquait la frontière sud de ces monocultures céréalières. On pouvait en effet distinguer, jusqu’aux années 1970, un dégradé de cultures depuis Paris. Après les usines de Saint-Denis s’étalait la plaine des Vertus, un ensemble maraîcher de culture de légumes récoltés et acheminés quotidiennement aux Halles de Paris. Au-delà, à Sevran, les immensités de la plaine des Fermes s’ouvraient :

À moins de 10 kilomètres des portes de Paris, au nord d’une ligne allant d’Aulnay-sous-Bois à Garges-lès-Gonesse, ce secteur de peuplement dense et de cultures intensives s’interrompt brusquement devant les larges horizons dénudés de la plaine de France. Les champs de blés et de betteraves, les gros villages aux maisons serrées entourées de jardins clos, la haute cheminée d’une sucrerie constituent les éléments classiques du paysage de toutes les grandes plaines céréalières de l’Île-de-France. Seuls, le long de la voie ferrée, à chaque station, les pavillons des lotissements rappellent le voisinage de Paris Michel Phlipponneau, La Vie rurale de la banlieue parisienne, op. cit., p. 405..

Ces « larges horizons dénudés » s’agencent autour de grandes fermes, dont à Sevran ne subsiste souvent plus que la toponymie des quartiers ou parcs de la ville (Rougemont, Beaudottes et bien sûr Montceleux). Leur histoire est ancienne. En 1060, les moines de Saint-Martin-des-Champs de Paris acquièrent les terres de Montceleux « sur une zone surélevée, riche et bien drainéeJacques Mortureux, « Évocation du quartier du Pont-Blanc », Mémoires d’hier et d’aujourd’hui. Journal de la Société de l’Histoire et de la Vie à Sevran, n° 9, 2000. », pour assurer la sécurité de leur approvisionnement, et comme de nombreux grands propriétaires terriens qui s’y succédèrent jusqu’au xxe siècle, ils n’y vivaient pas. Jacques Mortureux rappelle qu’après la Révolution, les biens du clergé ont été vendus, mais non morcelés, ce que Michel Phlipponneau corrobore en ajoutant que « les exploitants se sont accommodés de la division de la propriété, restée plus forte que celle des exploitationsMichel Phlipponneau, La Vie rurale de la banlieue parisienne, op. cit., p. 406. ». Avant même les premières lois favorisant le remembrement (1941), les exploitations, ainsi que les parcelles les composant, sont vastes : à la fin du xixe siècle, 78 % des terres exploitées sur le territoire de la commune appartiennent aux cinq grandes fermes sevranaises.

Cette configuration spatiale des terres agricoles a façonné le paysage contemporain. Le géographe Daniel Béhar et les politistes Manon Loisel et Nicolas Rio, dans un articleDaniel Béhar, Manon Loisel et Nicolas Rio, « La fin du 9-3 ? La Seine-Saint-Denis entre représentations et métropolisations », Hérodote, vol. 162, n° 3, 2016. qui interroge les représentations en Seine-Saint-Denis, et plus spécifiquement dans la section consacrée à l’établissement public territorial Paris Terres d’EnvolUne structure intercommunale au sein de la métropole du Grand Paris qui regroupe Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Drancy, Dugny, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte, et est nommée ainsi en raison de la présence et l’importance des deux aéroports de Charles de Gaulle et du Bourget pour le territoire., écrivent que « la taille des parcelles fut un élément déterminant dans le choix de l’État, en 1964, de ce territoire pour implanter son projet d’infrastructure aéroportuaire » et rappellent que l’emprise de l’aéroport Charles de Gaulle se situait sur une seule grosse exploitation ! Le projet de zone à urbaniser en priorité (ZUP), ou tous ceux de zones d’activité économique qui lui ont succédé, se sont ainsi naturellement inscrits dans un cadastre favorable, issu de la structuration agricole de l’espace. Daniel Béhar, Manon Loisel et Antoine Rio emploient l’expression de « tectonique des plaques » pour souligner le morcellement en grandes unités d’un « puzzle urbain et géopolitique […] où les collisions sont fréquentes » au sein et entre les huit villes concernées. Composé aujourd’hui officiellement de plusieurs parcelles mais formé quasiment d’un seul tenant, le champ Montceleux constitue la dernière plaque agricole d’une ville qui autrefois se définissait par sa nature rurale : Sévran-en-France est au fil du temps devenu Sevran, alors que la ville proche de Tremblay-lès-Gonesse, partagée entre l’aéroport et les grandes cultures, s’est au contraire appropriée cet attachement au pays de France, dans une dynamique diamétralement opposée en se renommant, elle, Tremblay-en-France.

La vie rurale de banlieue à Sevran. Les premiers grands ensembles qui émergent en bordure des champs travaillés par les socs et les tracteurs durant les années 1960 témoignent d’une coexistence rurale et urbaine dans cette banlieue de Seine-Saint-Denis. Source : Archives municipales de Sevran.

Le dernier champ de Sevran

Sur les cartes, la plaine Montceleux apparaît comme un vide urbain. Cette absence de représentation est monnaie courante pour les terres agricoles : souvent figurées en blanc, comme libres de constructions, elles ont fini par acquérir une couleur jaune pâle dans le schéma directeur de la région Île-de-France en 1994, puis une teinte jaune d’une intensité plus soutenue dans le même document en 2008. Le géographe Hervé Brédif et l’ingénieur agronome Vincent Pupin, qui se donnent pour mission de « Réévaluer la place de l’agriculture à l’heure du Grand ParisHervé Brédif et Vincent Pupin, « Réévaluer la place de l’agriculture à l’heure du Grand Paris », Annales de géographie, vol. 683, n° 1, 2012. », y voient le signe d’une reconnaissance accrue. En l’espèce, l’invisibilisation de la nature agricole de la plaine Montceleux va plus loin sur le plan local d’urbanisme de la ville de Sevran de 2015 qui divise le terrain entre une zone naturelle arc paysager (Nap) et des zones urbaines vertes (UV) de part et d’autre du couloir central. Sur la carte, l’absence de bâti et l’agrégation de ces zones dessinent encore les parcelles, mais en filigrane : ici, la représentation graphique rejoint le discours, tourné vers un futur projeté au détriment de la description de l’actuel. Il n’y a aucune zone « A » à Sevran, le mot agricole n’apparaît d’ailleurs nulle part dans le document. Et pour cause : l’article R151-22 du Code de l’urbanisme définit les zones agricoles comme « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique » et, hormis quelques exceptions bien délimitées, elles ne sont pas constructibles.

Pourtant, c’est un champ. Aussi loin que remontent les cadastres, les plans, les récits et les documents manuscrits, depuis un millénaire, qu’on l’observe par le moyen de photographies aériennes, d’images satellites ou sur place depuis le chemin du Marais du Souci à sa lisière, il n’y a pas une once d’hésitation : c’est un champ. Et si la terre, toujours épisodiquement labourée, n’est plus cultivée aujourd’hui, on y faisait encore pousser du blé tendre en agriculture conventionnelle jusqu’en 2019. La vente des terrains à Grand Paris Aménagement y a mis un terme. Certes, depuis le projet autoroutier de l’A87 et l’achat de ces terres par l’État, elles ne sont plus rattachées à la ferme Montceleux : cette dernière d’abord abandonnée a ensuite été détruite. L’exploitation était assurée par deux agriculteurs extracommunaux de Seine-et-Marne, en fermage, en attendant, projet après projet, qu’on fasse autre chose du site. Sans doute ce statut en suspens a-t-il permis de nier l’évidence, en refusant à ce champ la qualification de zone agricole.

Dans son étude d’impact du projet d’aménagement urbain Sevran Terre d’AvenirGrand Paris Aménagement, « Étude d’impact de la Zone d’aménagement concerté Sevran Terre d’Avenir Centre-Ville – Montceleux », 2019., Grand Paris Aménagement reconnaît pourtant cette nature – dans la section milieu agricole –, de même que sa singularité :

Le site d’étude accueille un grand espace agricole d’un seul tenant, d’environ 27 hectares, qui constitue une pièce unique au regard du contexte urbain dans lequel il s’inscrit. […] En complément, 2 hectares attenants sont cultivés par l’association d’insertion Aurore, en maraîchage au sein du site. L’ensemble des exploitations disposent d’une convention temporaire d’occupation avec Grand Paris Aménagement.

Le rapport acte néanmoins la suppression de l’intégralité des surfaces agricoles sur la zone, alors que l’activité des Jardins biologiques d’Aurore « pourrait être transféré[e] sur un autre siteLe projet Terre d’Eaux et de Culture présenté lors de la concertation citoyenne de 2021 intégrait 1,5 hectare d’agriculture urbaine. ». Les conséquences irréversibles de cette nouvelle densification urbaine au détriment du caractère agricole du site sont fortement relativisées :

L’impact est tout de même à modérer du fait des avis de la SAFER [Société d’aménagement foncier et d’établissement rural] qui identifie le caractère non fonctionnel de ces parcelles enclavées dans le tissu urbain dense et de la CIPENAF [Commission interdépartementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers] qui approuve l’aménagement de ces espaces sous réserve que les continuités écologiques soient maintenues.

L’avis de la CIPENAF (Préfet de la région Île-de-France – DRIAAF 2015) conditionne en effet son approbation au « maintien d’une destination naturelle de la majorité de la plaine », mais il porte également la recommandation suivante qui est ignorée : « préciser le devenir des terrains de Montceleux dans le cadre du projet agricole du territoire du Grand Roissy ». On ne sait pas grand-chose non plus de la réalisation d’une étude de compensation agricole collectiveDécret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. qui est obligatoire pour toute consommation de terres à usage agricole de plus d’un hectare en Île-de-France.

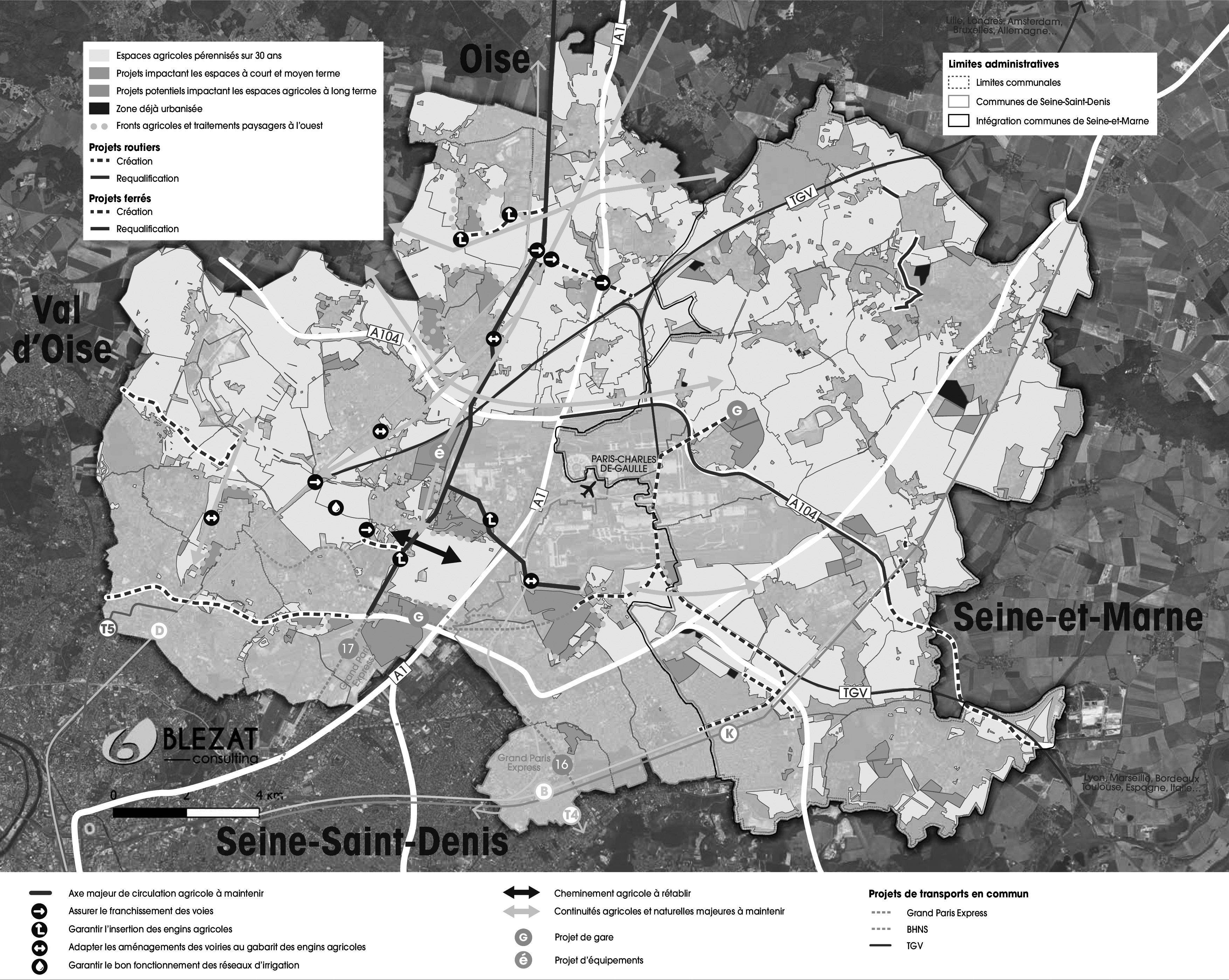

Schéma d’orientation pour l’agriculture sur le territoire du Grand Roissy (2019). Sevran est inscrite dans une autre géographie, dont elle constitue cette fois la lisière sud et non plus les confins du nord-est, comme sur de nombreuses autres cartes. Le champ de la plaine Montceleux est représenté juste au-dessus de la ligne 16 du Grand Paris Express comme un « espace impacté par un projet à court ou moyen terme ».

Un nouvel et énième maillage territorial a en effet été conçu pour préserver les espaces agricoles de la plaine de France : celui de la charte agricole et forestière du territoire du Grand Roissy (2016 puis 2019) qui regroupe la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et trois communes de Paris Terres d’Envol, à savoir Tremblay-en-France, Villepinte et Sevran. Si l’objectif de la charte est la préservation pérenne (à horizon 2050) de près de 16 500 hectares de terres agricoles, le schéma d’orientation pour l’agriculture entérine également, y compris sur le territoire de Sevran, les pertes liées à des projets à court et moyen terme comme des combats déjà perdusLe schéma métropolitain de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris, approuvé en juillet 2023, prévoit la consommation de 195 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers.. Parmi les actions à mener au sein de la charte du Grand Roissy figure la mention de la « mise en œuvre du projet CASDARLe compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » (CASDAR) du ministère de l’Agriculture est un levier pour accompagner la transition agro-écologique. à Sevran et à Gonesse », deux communes qui connaissent des controverses d’aménagement urbainLe projet EuropaCity, abandonné en 2019, prévoyait le développement d’un complexe de loisirs et de commerces de 80 hectares sur des terres agricoles du Triangle de Gonesse.. L’objectif du projet est la revitalisation agri-urbaine et, dans ce cadre, « deux friches aux potentialités intéressantes » ont été identifiées. Ironie du sort, il s’agit à Sevran de la friche Kodak et non de la dernière grande friche agricole de la ville.

Tout concourt à, au mieux, oublier, au pire, à nier la nature agricole de l’espace impacté, dont ne sont retenues que les fonctions écologiques. Ce constat empirique rejoint les conclusions d’Hervé Brédif et Vincent PupinHervé Brédif et Vincent Pupin, « Réévaluer la place de l’agriculture… », art. cité. qui étudient la place de l’agriculture et des agriculteur·ices dans les conceptions officielles de l’aménagement de la métropole du Grand Paris. La description suivante semble particulièrement faire écho à la situation de la plaine Montceleux :

C’est surtout l’indifférence générale qui les affecte. […] Qu’une commune ait besoin d’espace pour l’aménagement d’une ZAC ou d’un nouveau quartier, que le département projette de faire des routes ou que l’État décide de soutenir tel ou tel pôle de compétitivité, et l’espace agricole fait toujours office de réserve foncière taillable à merci. De sorte qu[e les agriculteurs] en sont venus à penser que leur seule raison d’être consiste à gérer de manière transitoire un foncier en attente de projet urbain digne de ce nom ; qu’en d’autres termes, la ville peut très bien se passer d’eux quand bon lui semble.

Comme ces auteurs, nous voulons confronter cette indifférence au point de vue des acteur·ices de ces territoires, en interrogeant notamment la capacité de la pratique agricole à rendre habitable un espace de coexistence pour et entre les humain·es et les non-humain·es.

Les vertus des espaces ouverts

Prolongeant de cinquante années l’étude de Michel Phlipponneau, la géographe Monique Poulot décrit « l’agriculture francilienne dans la seconde moitié du xxe siècleMonique Poulot, « L’agriculture francilienne dans la seconde moitié du xxe siècle : vers un postproductivisme de proximité ? », Pour, vol. 205‑206, n° 2‑3, 2010. » en deux périodes successives et contraires. Le triomphe des thèses productivistes durant les années 1960 se traduit en Île-de-France par « une logique de mise en place de bassins de production disjoints des bassins de consommation ». Par les céréales et les grandes cultures qui y ont été semées, par les techniques de production mécaniques et chimiques qui y ont été employées, par son rattachement aux types d’exploitations qui en ont assuré le fermage, le champ de la plaine Montceleux s’inscrit pleinement dans cette phase de développement d’une agriculture intensive. Depuis la fin des années 1990, les mouvements de contestation du productivisme, l’attention portée aux causes environnementales et à la qualité de vie ont transformé l’espace agricole qui « s’apparente à un quasi-espace public » dans la région francilienne :

Dans ce nouveau paradigme désormais dominant, la relation avec la ville tend à être revisitée et considérée comme un atout quand la Révolution agricole avait signifié la rupture avec la ville et la formalisation de lieux dévolus à l’une et à l’autreIbid..

Il est intéressant de constater que c’est l’incapacité du champ à sortir d’un modèle productiviste, et donc sa déconnexion avec la ville qui l’entoure, qui a justifié l’avis de la SAFER (qui, par son acronyme même, est peut-être plus compétente pour évaluer les contextes ruraux que l’agriculture urbaine) : en identifiant « le caractère non fonctionnel de ces parcelles enclavées dans le tissu urbain dense », cette dernière a in fine permis de légitimer sa destruction. En n’ayant pas su répondre aux injonctions de la multifonctionnalité agricole, c’est-à-dire témoigner d’une diversité d’utilités économiques, écologiques et sociales (en matière d’emploi mais aussi d’animation et de transmission d’un patrimoine culturel), la place de la plaine Montceleux au sein du territoire semble n’avoir plus de raison d’être.

On peut toutefois critiquer ce concept de multifonctionnalité agricole très en vogue durant la première décennie du xxie siècle, comme le font Hervé Brédif et Vincent PupinHervé Brédif et Vincent Pupin, « Réévaluer la place de l’agriculture… », art. cité. pour son caractère trop générique, sa discontinuité et son manque de pertinence sur le terrain. Plutôt que de répondre à une liste de fonctions préalablement définies, le rôle que joue l’agriculture dans la métropole du Grand Paris, tel que le redéfinissent ces auteurs sur la base de leurs entretiens, a une dimension bien plus profonde, ontologique même. Il ne s’agit pas de justifier la nécessité des services écosystémiques des espaces agricoles d’un point de vue anthropocentré et utilitariste, mais pour eux-mêmes et parce qu’ils font sens. Les témoignages que nous avons rassemblés depuis des documentaires, des archives et recueillis directement sur le terrain démontrent l’importance de l’espace ouvert agricole du champ de la plaine Montceleux comme horizon, peut-être pas seulement visuel. Nous avons précédemment cité Aïcha ; Jean-Luc nous confie également, après s’être étonné au printemps 2022 de la présence d’un tracteur sur le champ, qu’il a pris en photo :

– Au-delà du champ, personnellement et surtout, c’est que je ne vois pas le béton. Ce que je disais, c’est surtout ça : je vois du vert et les avions qui s’envolent.

– À perte de vue ? Tu ne vois pas une ligne derrière ?

– Ah oui, derrière, on voit les pavillons de Villepinte. Mais bon, ce ne sont pas non plus des bâtiments.

Cet attachement aux espaces ouverts rejoint la notion de sociotopeHenri Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Gallimard, 1968. Alexander Ståhle, « Sociotope Mapping : Exploring Public Open Space and Its Multiple Use Values in Urban and Landscape Planning Practice », Nordic Journal of Architectural Research, vol. 19, n° 4, 2013.. Un sociotope est ainsi nommé car il met en exergue le fait que tout espace est conçu, puis vécu, mais aussi perçu collectivement : au sein d’une communauté de citadin·es, il s’agit d’une même manière de percevoir les valeurs d’usage d’un espace ouvert, telle une somme d’« insignifiances », qui forme un quotidien partagé. La présence d’espaces ouverts agricoles dans le paysage urbain, dans la routine, fait rarement partie des sujets de discussion entre habitant·es. Il n’y a pas de visibilité ou de plan d’ensemble, de cadre pour cette pensée, écrivent Hervé Brédif et Vincent Pupin, « de sorte que personne ne sait vraiment ce que les autres ont en tête à leur sujet ». Du moins, jusqu’au moment où ces espaces sont mis en péril et que se révèle enfin un sociotope, ou encore…

une nécessité existentielle, ontologique […] : êtres-là au monde, c’est-à-dire habitants hic et nunc, mais ouverts et reliés à l’évolution du vivant et de la conscience sur Terre. Constitutif des lieux où ils vivent ou travaillent, le caractère agricole des espaces ouverts contribue à définir ces lieux autant qu’il contribue à définir en retour les acteurs eux-mêmes. […] Réduire la relation des habitants aux espaces ouverts agricoles à une « identité contre » (contre l’urbanisation) empêche de remonter à la source cachée de cette attitude, de comprendre qu’il s’agit en réalité d’une posture inhérente à une sociopolitique dégradéeHervé Brédif et Vincent Pupin, « Réévaluer la place de l’agriculture… », art. cité..

Dans la controverse portant sur l’avenir de la plaine Montceleux, il serait malhonnête de faire de ce champ quelque chose qu’il n’est pas en le décrivant comme un lieu paré de qualités agricoles et esthétiques remarquables : il s’agit actuellement, littéralement, d’un no man’s land, dont le caractère inhospitalier ne doit pas être tu ou amoindri. Le traverser durant nos ateliers s’est révélé désagréable, fastidieux, voire éprouvant : la terre labourée mais inculte, parfois boueuse, d’autres fois dure et friable, impose un rythme de marche lent et maladroit, sous le vent ou le soleil cuisant, ponctué de piqûres de chardons et d’insectes. Les produits phytosanitaires qui y étaient répandus (l’arrêté anti-pesticides de la mairie ne vaut que pour les jardins et espaces verts privés comme publics, les bords de route et les voies ferrées) ont eux, pendant longtemps, fait taire les oiseaux, et ce n’est que depuis quelques années d’arrêt des traitements que les ornithologues locaux signalent le retour de l’alouette des champs. Mais comme le rappellent Hervé Brédif et Vincent Pupin, il ne faut peut-être pas pour autant réduire la lutte au sujet de cette plaine à un combat contre un projet immobilier : c’est bien autre chose qui est en jeu pour les habitant·es, l’habitat et l’habiter à Sevran. Et cette autre chose a, notamment, une nature agricole, comme le souligne un élu lors de la concertation citoyenne de Sevran en 2021 :

L’agriculture urbaine a du sens. Les gamins qui ne voient plus de sens à l’école peuvent reprendre confiance en voyant ce qu’ils font. On est un territoire entre le cœur de la métropole et la campagne, qui n’est pas loin. On peut y aller à pied, à la campagne, par le canal. On doit rendre vivant cet entre-deux.

Les Jardins d’Aurore et la cité basse à Sevran. Extrait du film Sevran, la terre et le banquet réalisé par GONGLE (2022).

Les Jardins biologiques d’Aurore : une serre et la plantation des oignons. Photos : Clémence Seurat (2022).

Le soin des plantes et des humain·es

Au sud de la plaine Montceleux, un triangle de deux hectares, large comme l’autoroute A87 qui devait y passer et jouxter le quartier historique du Pont-Blanc, est longtemps resté en friche puis a été squatté. En partie pour répondre à cette occupation illégale de l’espace, le bailleur social Logirep, propriétaire d’une portion de ce terrain (l’autre appartenant, comme le champ, à l’agence foncière publique avant sa cession à Grand Paris Aménagement en 2016), fait appel en 1995 à l’APRAE, l’Association pour la recherche d’alternatives à l’exclusion, pour y installer des jardins d’insertion. Cette association, ultérieurement renommée Aurore, s’organise à l’échelle nationale autour de trois volets : l’hébergement de migrant·es, femmes isolées et mineur·es ; le soin avec des centres d’addictologie et l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ; enfin l’insertion. Elle installe à Sevran des chantiers d’insertion dont le but est d’accompagner les personnes au chômage de longue durée et qui ne sont pas en situation de se faire employer à y travailler. Beaucoup viennent d’Afrique subsaharienne ou d’Afghanistan, d’autres de très près, comme Pierre qui a étudié dans un lycée agricole, habite à Villepinte et a participé à nos ateliers. Aujourd’hui, cinquante femmes et hommes, à quasi-parité, y ont un contrat aidé pour une durée maximum de deux ans. Au sein de l’une des deux équipes, ils et elles s’adonnent soit à l’entretien des espaces verts en lien avec la mairie, soit au maraîchage biologique, pour produire 20 tonnes annuelles de légumes de 70 variétés différentes, vendues à prix réduit à des adhérent·es.

Si le public d’adhérent·es qui bénéficie des paniers compte relativement peu d’habitant·es du quartier et davantage de citoyen·nes engagé·es dans l’action environnementale ou municipale, le géographe Xavier Guiomar remarque que « beaucoup fréquentent par ce biais un quartier dans lequel ils n’auraient jamais mis les pieds sans l’existence du jardin situé au milieu d’un quartier sensibleXavier Guiomar, « La densité agricole dans la densité urbaine : l’exemple des jardins d’insertion de Sevran », Pour, vol. 211, n° 4, 2011. ». Il souligne que le choix de la conduite en agriculture biologique, la limitation volontaire de la mécanisation et la production in situ de plants participent au fort besoin de main-d’œuvre qui est l’objectif premier de l’initiative. L’embauche d’encadrant·es qui doivent « allier compétences techniques adaptées à la conduite des jardins et savoir-faire dans l’accompagnement social » est délicate, ce profil hybride étant rare. C’est par exemple celui de Flavio, chargé du volet espaces verts, qui a une formation de paysagiste et était actif dans des associations environnementales avant d’y intégrer une dimension sociale. Car le pari réside bien dans l’imbrication de ces deux dimensions et le soin réciproque apporté aux végétaux et aux humain·es. Lors d’un atelier organisé aux jardins biologiques d’Aurore avec l’anthropologue des plantes Dusan Kazic, Flavio évoque une confidence faite par une salariée de l’association : elle disait ne pas faire attention aux plantes auparavant mais depuis son arrivée aux jardins, elle les voit fleurir et évoluer.

C’est tout le sujet de l’ouvrage Quand les plantes n’en font qu’à leur têteDusan Kazic, Quand les plantes n’en font qu’à leur tête. Concevoir un monde sans production ni économie, Paris, La Découverte, 2022. de Dusan Kazic qui, dans une ethnographie qualifiée de spéculative et attentive aux rapports animés avec les plantes, invite à ne plus voir l’agriculture dans sa seule dimension productive destinée à un usage alimentaire, mais à observer les plantes travailler, dans une dynamique exigeante et parfois violente de « codomestication ». L’exercice proposé à notre collectif d’enquête s’en inspire fortement : la consigne partagée incitait à s’interroger sur le soin réciproque entre humain·es et plantes apportées dans ce lieu et de visiter le jardin biologique en questionnant notre relation aux végétaux de manière plus personnelle. L’association n’a pas vocation à faire des salarié·es de futur·es agriculteur·ices, un débouché restreint dans la métropole du Grand Paris, mais à leur apporter un cadre qui leur permette de trouver ensuite d’autres emplois. Le responsable des Jardins biologiques d’Aurore Lamri Guenouche, ingénieur agronome, confirme cependant que la pratique agricole n’est pas un travail comme un autre et qu’elle a dans ce cas des vertus singulières :

Mon métier, c’est l’insertion. Et l’insertion, sur ces jardins, n’existerait pas sans les plantes. C’est la plante qui lui donne du sens. Les gens viennent pour la réinsertion professionnelle, mais ils n’ont aucune idée de ce que l’on fait. C’est la plante qui sera le liant entre nous. « Ah, moi, je n’ai jamais fait ça, mais je me rappelle que mon père, ou mon grand-père, cultivait les plantes et il faisait ça » : cela s’inscrit dans des histoires, et tous, on a une histoire à raconter. […] Erdinch est arrivé ici au moment des tomates et les tomates sont devenues son dada. Comme si c’étaient ses tomates. Parfois, il venait même le samedi [jour de repos] les tailler, il en prenait soin. Il était heureux au milieu des tomates.

Erdinch ramassant des tomates aux Jardins d’Aurore. Extrait du film Sevran, la terre et le banquet réalisé par GONGLE (2022).

Il ne s’agit pas que de bons moments, Lamri rappelle que celui du ramassage des pommes de terre n’est pas le plus heureux. Que des plantes envahissent. Mais cette relation ambiguë constitue un autre sujet de discussion, puisque le pourpier ou l’amarante font par exemple partie du répertoire culinaire des pays d’origine de certain·es salarié·es, tout comme les parties vertes des navets et betteraves. Aux jardins biologiques, on plante des pommes de terre là où on repère des adventices : plantes sarcleuses, elles sont des alliées qui vont les tuer en profondeur. Les orties, elles, vont être enlevées à proximité d’un plan de tomate, mais elles sont également indicatrices, c’est-à-dire qu’elles informent sur la composition du sol, riche en azote. Elles lui en apportent également, tout comme les légumineuses. Par leurs feuilles urticantes, elles protègent les autres plantes et les sols et c’est pourquoi on les laisse volontiers prospérer tout autour du jardin. Elles sont une barrière un peu moins efficace pour les quelques habitant·es du quartier qui viennent le week-end ou la nuit dérober des fraises (que l’on ne cultive plus pour cette raison) ou faire des batailles de tomates au milieu des plantations. Les relations avec le quartier sont cependant apaisées, et jamais le jardin n’a été pris pour cible, même lors des émeutes de quartiers de 2005 ou 2011. Car le jardin d’insertion fait sens. Pendant la période du Covid-19, alors que les salarié·es avaient droit à un maintien de salaire en restant à la maison, tou·tes ont fait le choix de tout de même continuer à venir s’occuper des plantes. Pour la survie et le soin des plantes elles-mêmes, pour les paniers à ramener chez soi, source de fierté autant que de légumes frais, et pour les adhérent·es qui attendent de les acheter.

Les plantes des jardins partagés voisins jouent un rôle similaire dans la vie des habitant·es du Pont-Blanc qui paient une cinquantaine d’euros annuels et cultivent leur lopin d’une soixantaine de mètres carrés. Sur les vingt-deux parcelles, quatre seulement sont aujourd’hui cultivées contre la moitié il y a quelques années. Elles l’étaient toutes auparavant, aux débuts de leurs quinze années d’existence. L’origine de ces jardins est un dispositif fiscal dont a bénéficié le bailleur social Logirep : l’article 1388 bis du code général des impôts prévoit que les logements locatifs sociaux des organismes HLM bénéficient d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 30 % s’ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, à la condition d’y renforcer « leurs interventions au moyen notamment d’actions de gestion urbaine de proximité, contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie et à la participation des locataires ».La gestion des jardins partagés a été confiée à l’association Aurore, les deux espaces partageant notamment un puits. Mais cet équilibre est fragile, lié aux subventions qui n’arrivent pas toujours et ont des répercussions immédiates sur la gouvernance et l’organisation matérielle quotidienne.

Un participant assidu de nos ateliers, Jean-Luc, consacre beaucoup de temps et d’énergie à sa parcelle, où l’on trouve du chou grimpant, de la christophine, des baies de goji, des petits pois, des tomates cerises… Sa compagne, Thi Mot, y a semé des plantes vietnamiennes, tandis qu’il y soigne particulièrement ses fraisiers, groseilliers et mûriers. Les parcelles constituent une occasion d’expérimenter différentes pratiques agricoles et, si la terre ne semble pas propice à la permaculture, un ancien jardinier originaire de Martinique a creusé des rigoles pour guider l’écoulement de l’eau.

Jean-Luc, Claudine et Thi Mot aux jardins partagés de Pont-Blanc. Photo : Clémence Seurat (2022).

Les jardins partagés ont déjà été déplacés une fois : ils ont dû céder la place à un parking et leur terre a perdu sa qualité maraîchère. Appelés à disparaître avec l’élargissement de la route, tandis que le plan de rénovation urbaine de la cité « d’urgence » reste nébuleux, quel est l’avenir de ces jardins ? L’incertitude et donc l’inquiétude sont également vives pour les Jardins biologiques d’Aurore. S’il est acté qu’ils doivent quitter les deux hectares qu’ils occupent et sont invités aux discussions sur le projet d’aménagement du champ de la plaine Montceleux, les conditions de leur future installation demeurent floues. Des déplacements successifs sont évoqués, comme si l’agriculture était une pure activité de surface sans lien avec les sols et leur profondeur pédologiqueGrand Paris Aménagement proposait notamment de localiser l’agriculture urbaine au nord de la plaine, sans prendre en compte sa morphologie : les terrains Montceleux sont plus élevés au nord alors que la zone sud est plus humide du fait de la présence souterraine de la Morée.. Arrêter les cultures, installer les serres, préparer les sols autrefois traités aux pesticides et maintenant en jachère : des années blanches sont à venir. Le projet de leur consacrer cinq, voire huit hectares est néanmoins sur la table, ce qui permettrait d’accompagner plus de personnes, se rapprocher d’un équilibre financier, travailler à nouveau avec des écoles proches et fournir en légumes des cantines et restaurants sociaux de Sevran.

Et sur la plaine Montceleux, qu’en sera-t-il du dernier champ de Sevran ? Nous ne pouvons que constater l’absence de volonté, dans les projets soutenus ou portés par Grand Paris Aménagement, d’octroyer une véritable place à l’agriculture, que celle-ci soit ou non qualifiée d’urbaine, une dimension soulignée et regrettée lors de la concertation citoyenne en 2021. Alors que s’est ouvert en septembre 2022 un lycée agricole privé sur le territoire de la commune, qui se qualifie d’agroécologique et dont les travaux pratiques se font sur le domaine de Courances en Essonne, cette incohérence interroge. Le constat est de fait amer, en particulier quand on le met en perspective avec ces quelques lignes écrites par Xavier Guiomar :

La conclusion de cet article pourrait être cette image de réserve foncière d’une trentaine d’hectares à Sevran en bordure du jardin d’insertion, et à une douzaine de kilomètres du périphérique de Paris que la mairie a tenté de racheter mais que l’agence foncière publique propriétaire ne veut pas brader. Le choix politique de privilégier telle ou telle utilisation de ce type d’espace devenu très rare est un véritable choix de société. L’étude de l’impact des jardins d’insertion sur les territoires périurbains plaide pour une utilisation dense de ces espaces ouverts et accessibles aux populations urbaines les plus modestes, tout en gardant leur nature agricoleXavier Guiomar, « La densité agricole dans la densité urbaine… », art. cité..

Dix ans après, ce raisonnement n’a pas perdu de sa pertinence, mais le « choix de société » appelé de ses vœux semble, depuis, fort compromis.