L’évolution des infrastructures et des systèmes de défense et de sécurité dans l’agglomération parisienne.

images d'illustration des sites d'enquête. image 1 : photo de NP2F Architectes. Image 2 : photo de Laurent Baziller du bastion 44 disponible sur son site "Histoire des fortifications de Thiers". Image 3 : photo de la façade du ministère de la défense à Balard, disponible sur le site du ministère de la défense.

à Travers les documents présent sur ce site, l’objectif est de démontrer de l’évolution des infrastructures de défense et de sécurité dans la métropole parisienne, à travers l’étude de trois sites liés par la présence passée ou actuelle de bastions de l’enceinte de Thiers : le bastion 33 à Porte de la Chapelle, le ministère de la Défense à Balard, et le secteur autour du Palais de Justice et du siège de la Police Judiciaire dans le 17e arrondissement.

Ces sites, ancrés dans une histoire commune de fortifications physiques du XIXe siècle, témoignent de la transformation progressive mais radicale des stratégies de défense, passant de murs visibles à des dispositifs plus discrets et technologiques. Ce lien historique permet de questionner la continuité et les mutations des formes de contrôle du territoire, ainsi que leur impact sur l’organisation spatiale et la perception de la sécurité dans la ville contemporaine.

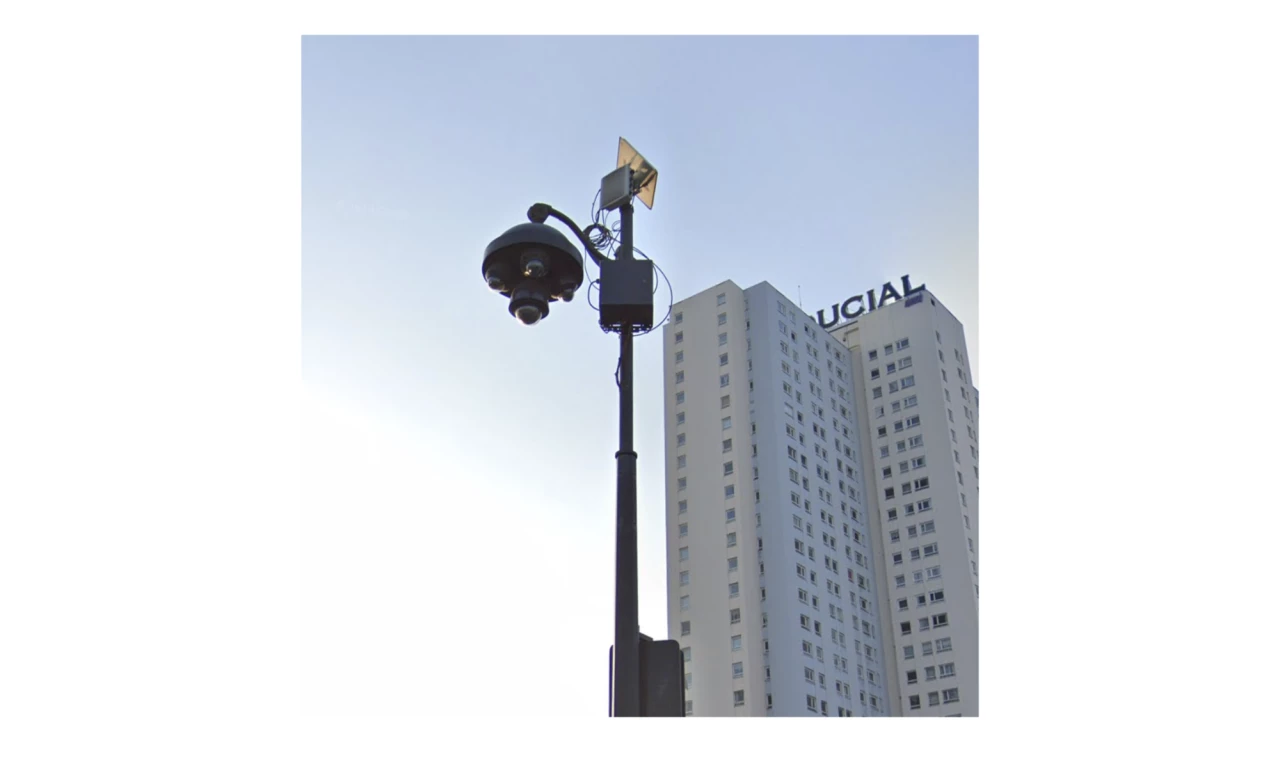

L’éclairage de sécurité du parvis de l’Adidas Arena illustre l’intégration contemporaine des dispositifs de sûreté dans le paysage urbain. Ce système répond aux exigences de visibilité, de surveillance et de dissuasion adaptées aux grands flux humains lors des événements.

Au-delà de sa fonction utilitaire, l’éclairage contribue à la mise en scène sécuritaire du site, renforçant la sensation d’un espace contrôlé et sous surveillance, tout en préservant une qualité paysagère et esthétique pour l’ensemble des usagers de cet espace. Ce choix reflète également l’évolution des infrastructures de défense, qui combinent aujourd’hui technologies avancées et design urbain pour répondre aux menaces contemporaines dans un contexte de sécurité métropolitaine renforcée. il s’agit également d’un système plus discret et moins visible, participant à la généralisation du contrôle et de la protection par le pouvoirs exécutif dans les espaces publiques.

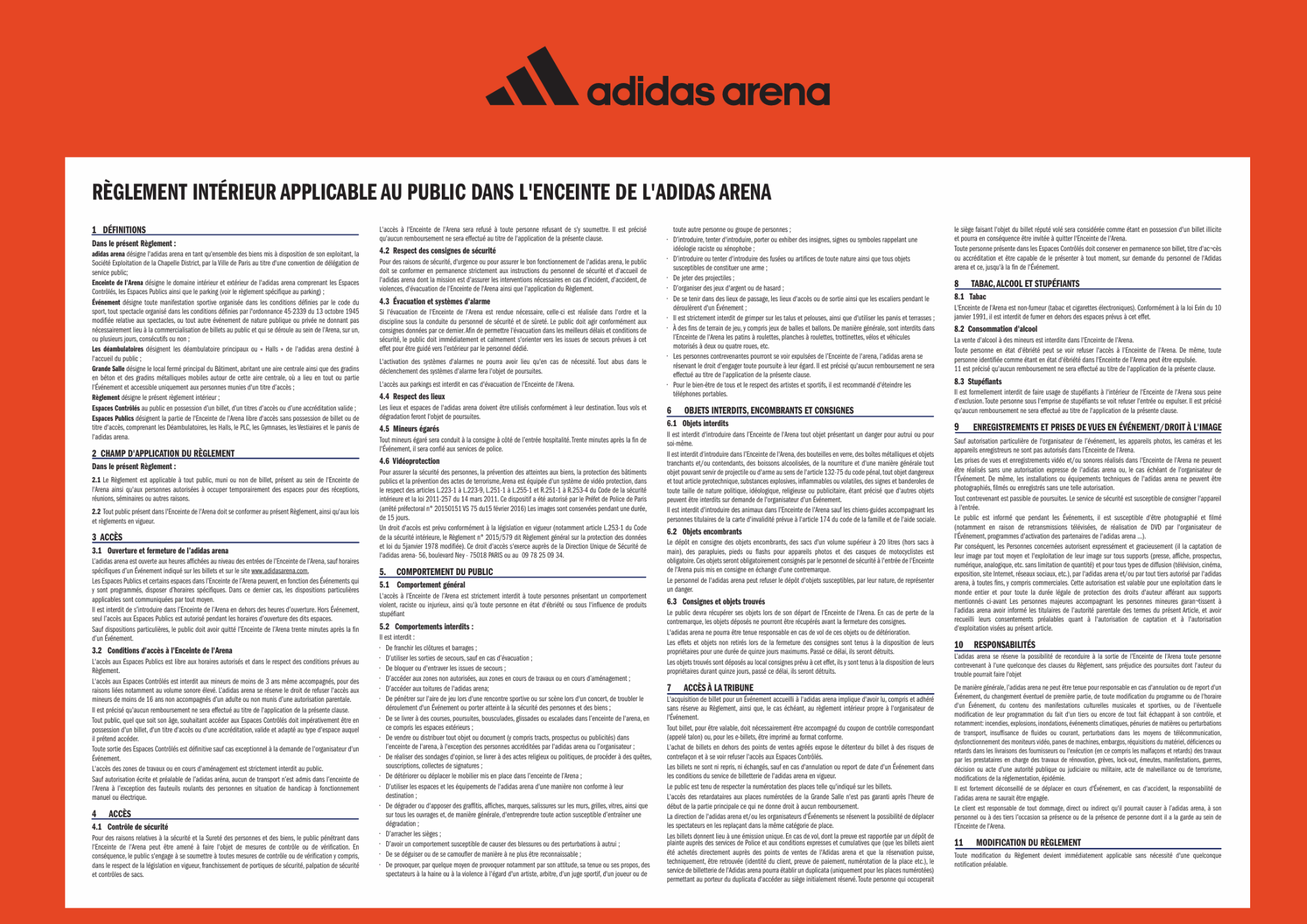

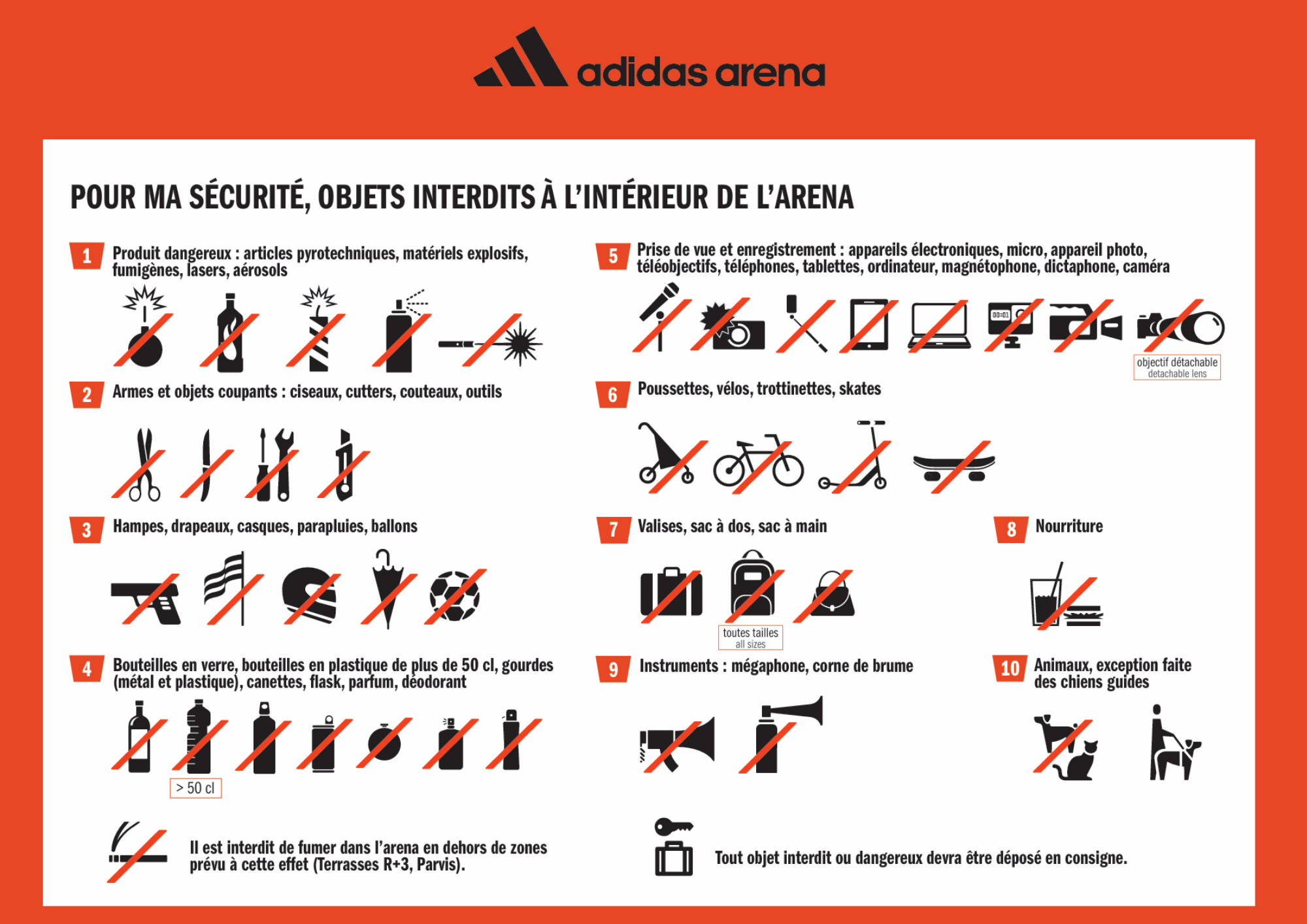

Le règlement intérieur de l’Adidas Arena illustrent les exigences contemporaines en matière de sécurité et de gestion des espaces publics à forte fréquentation. Il formalise les règles destinées à garantir la sûreté des visiteurs tout en assurant un usage harmonieux du site. Ces deux documents démontrent la complexité des dispositifs de contrôle social et sécuritaire, qui vont bien au-delà des simples infrastructures physiques. Il témoigne d’une approche globale intégrant règles comportementales, dispositifs technologiques et protocoles de gestion, adaptés à un contexte urbain où la sécurité est devenue une composante essentielle de la conception et de l’usage des infrastructures publiques.

plan évacuation introuvable pour le moment

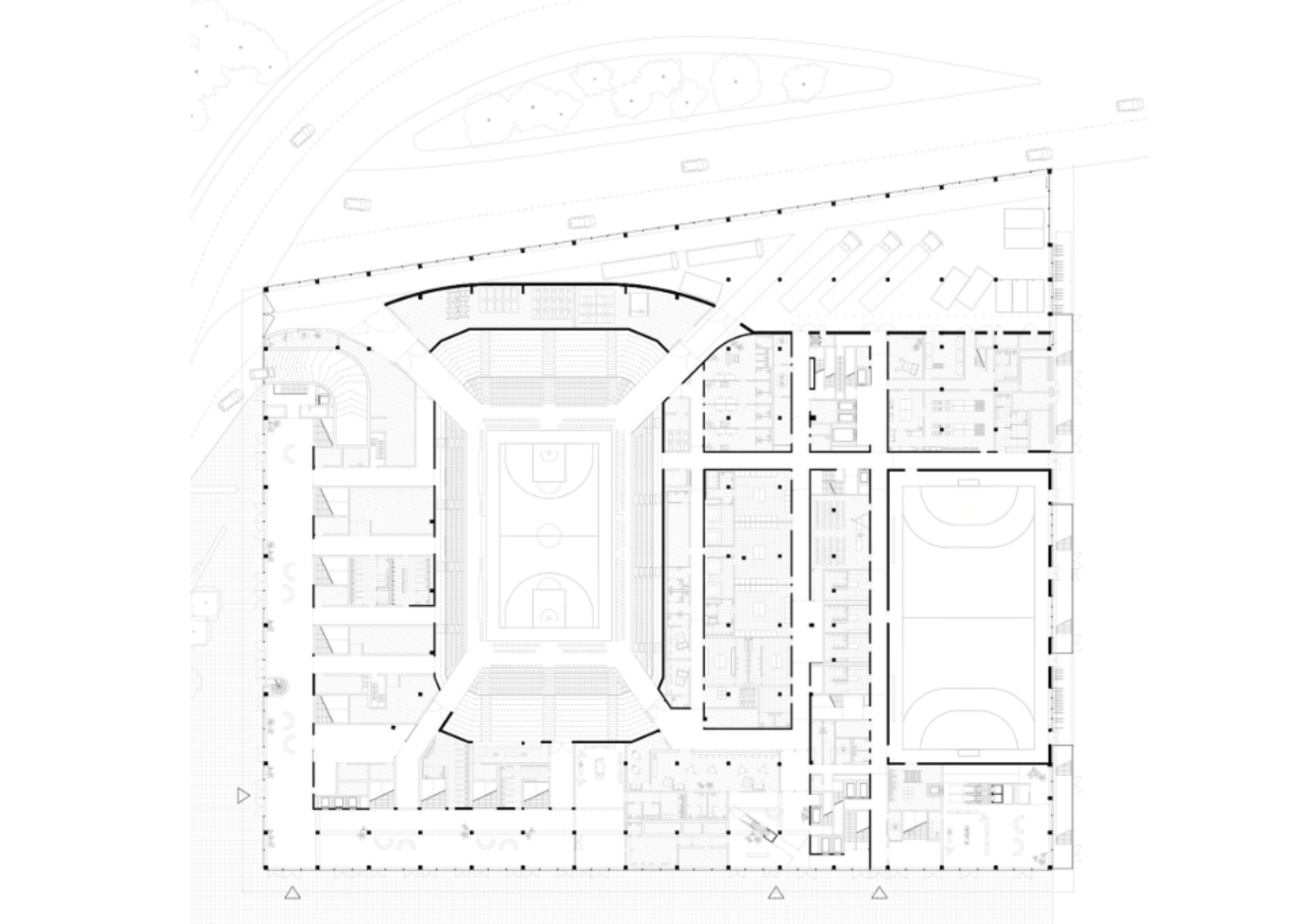

Le plan du rez-de-chaussée réalisé par NP2F architectes, associé au plan d’évacuation, illustre comment les questions de sécurité sont intégrées dès la conception architecturale. Le plan architectural détaille l’organisation des espaces, des circulations et des accès, tandis que le plan d’évacuation montre les parcours pensés pour une sortie rapide et sécurisée en cas d’urgence. Un exemple concret de cette intégration est la présence des brèches en croix dans chaque coin des fosses, conçues pour faciliter la circulation et éviter les points d’engorgement lors d’une évacuation. Ces ouvertures permettent une meilleure fluidité des mouvements, renforçant la sécurité des usagers en cas de crise. La combinaison de ces documents révèle une approche où la sécurité n’est pas un ajout accessoire, mais une composante essentielle de la conception.

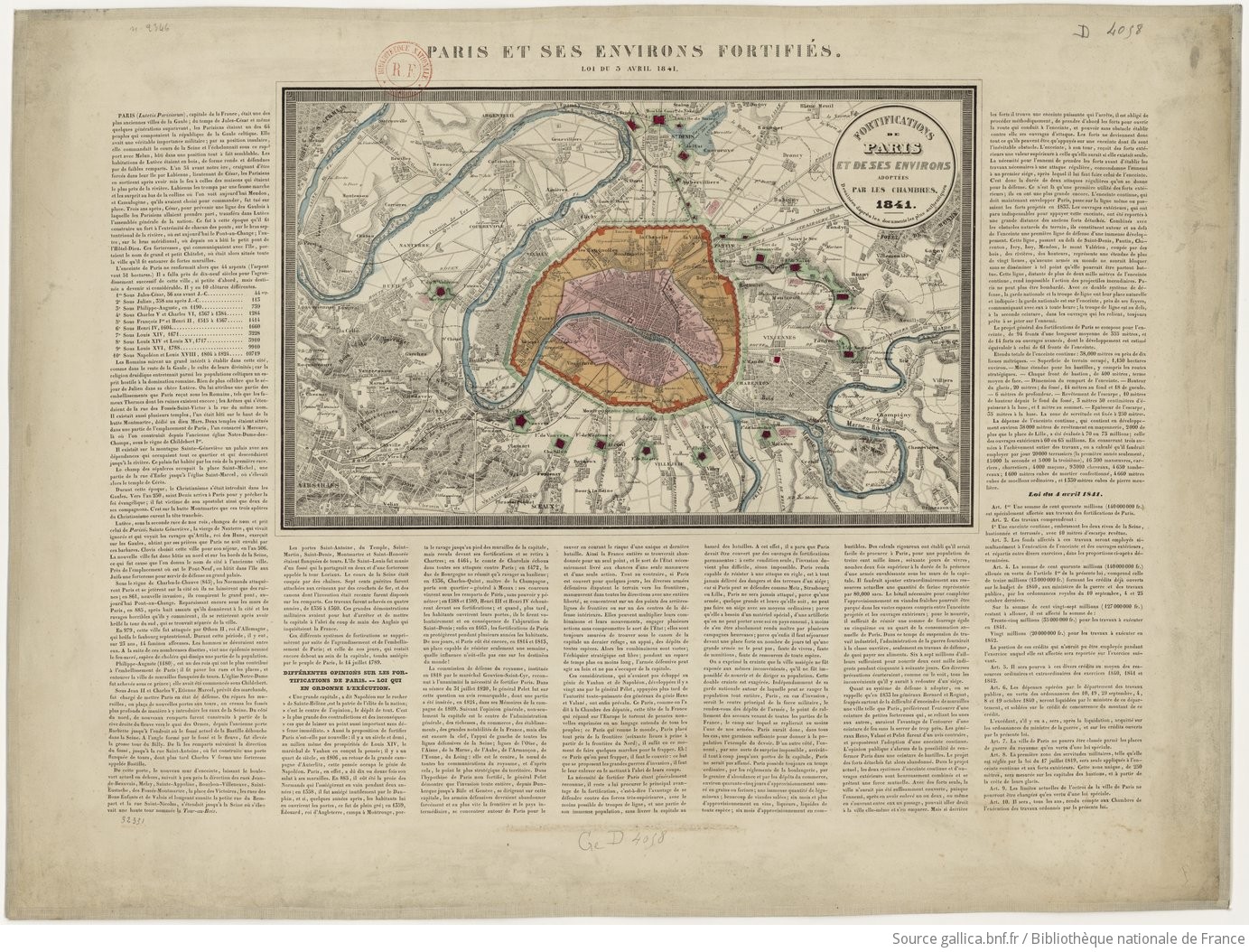

La Carte des Fortifications de Paris et de ses environs, adoptée par les Chambres en 1841, est un document très important dans l’histoire des infrastructures de défense urbaine. Conçue dans un contexte de tensions politiques européennes du XIXe siècle, elle témoigne de la volonté de protéger la capitale par un dispositif militaire massif. L’enceinte de Thiers est un système complexe et ingénieux qui comprend un mur fortifié, des bastions et un glacis, englobant une large périphérie de la ville et contrôlant les axes stratégiques d’accès. Conservée à la Bibliothèque nationale de France, cette carte des systèmes de fortifications de la capitale illustre l’importance accordée à la sécurité nationale à travers l’aménagement du territoire. Outre l’enceinte de Thiers représentée au centre, on comprend, grâce à l’échelle du document, que le système d’enceinte autour de Paris n’est que le dernier maillon de la chaîne d’une stratégie de défense beaucoup plus vaste, et qui prend forme largement avant les portes de la capitale, avec des forts positionnés en des lieux stratégiques. Ainsi, cette carte nous permet donc de comprendre comment la planification militaire a influencé durablement la morphologie parisienne, en particulier dans les zones périphériques qui resteront longtemps marquées par ces infrastructures défensives. Numérisée en 2011, cette carte s’inscrit aujourd’hui dans une lecture contemporaine des liens entre urbanisme, sécurité et contrôle territorial.

Ces deux photographies montrent les vestiges de l’enceinte de Thiers découvert en 2019 sur le site de l’Adidas Arena. Sur la première, des archéologues examinent la structure à la recherche d’indices, tandis que la seconde met en valeur le fragment du mur découvert, soulignant sa matérialité et son épaisseur imposante.

La présence de cette infrastructure défensive sous une construction contemporaine questionne la manière dont les logiques de sécurité évoluent dans le temps. Ce site, historiquement contrôlé et fortifié, reste aujourd’hui un espace sous surveillance, mais selon des critères très différentes, tournées vers la gestion des foules, les risques terroristes ou les enjeux sociaux. Ce glissement révèle une continuité du contrôle spatial, tout en signalant un changement de régime sécuritaire, d’un système militaire frontal à des dispositifs plus diffus, plus discret et surtout dématérialisé (numérique).

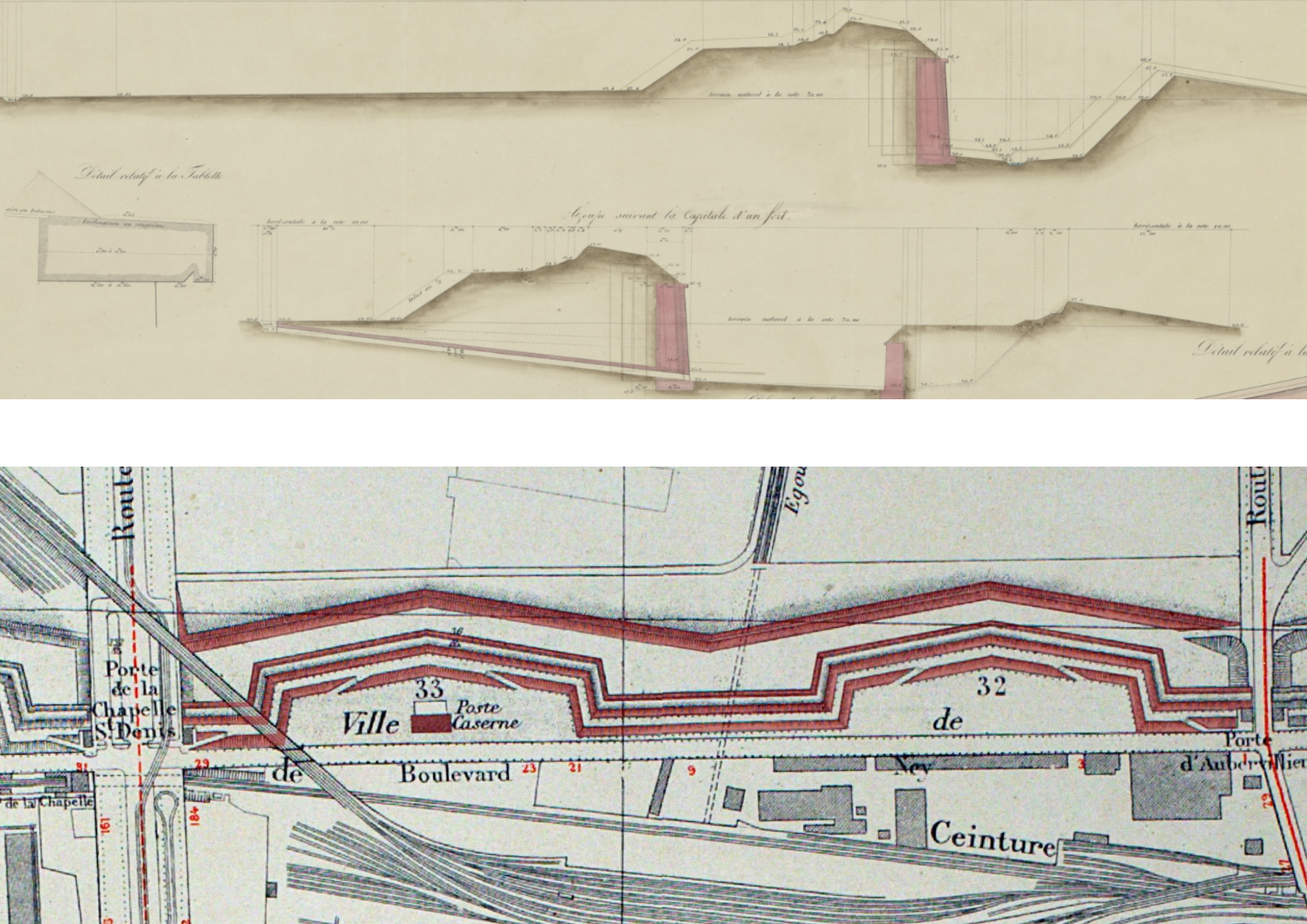

Les deux documents un plan et une élévation du Bastion 33 à Porte de la Chapelle montrent l’architecture défensive de l’enceinte de Thiers. On y comprend la rigueur géométrique, l’épaisseur des murs et les dispositifs de défense intégrés au terrain.

Ils démontrent d’une vision stratégique de la ville comme espace fortifié, où la forme urbaine répond à des logiques de contrôle, de séparation et de protection. aujourd’hui notre pensée pour des menaces militaires et frontales a évoluée. Les infrastructures de défense se sont transformées, répondant à de nouvelles menaces urbaines, asymétriques et diffuses, entraînant un bouleversement des dispositifs spatiaux et sécuritaires dans la ville.

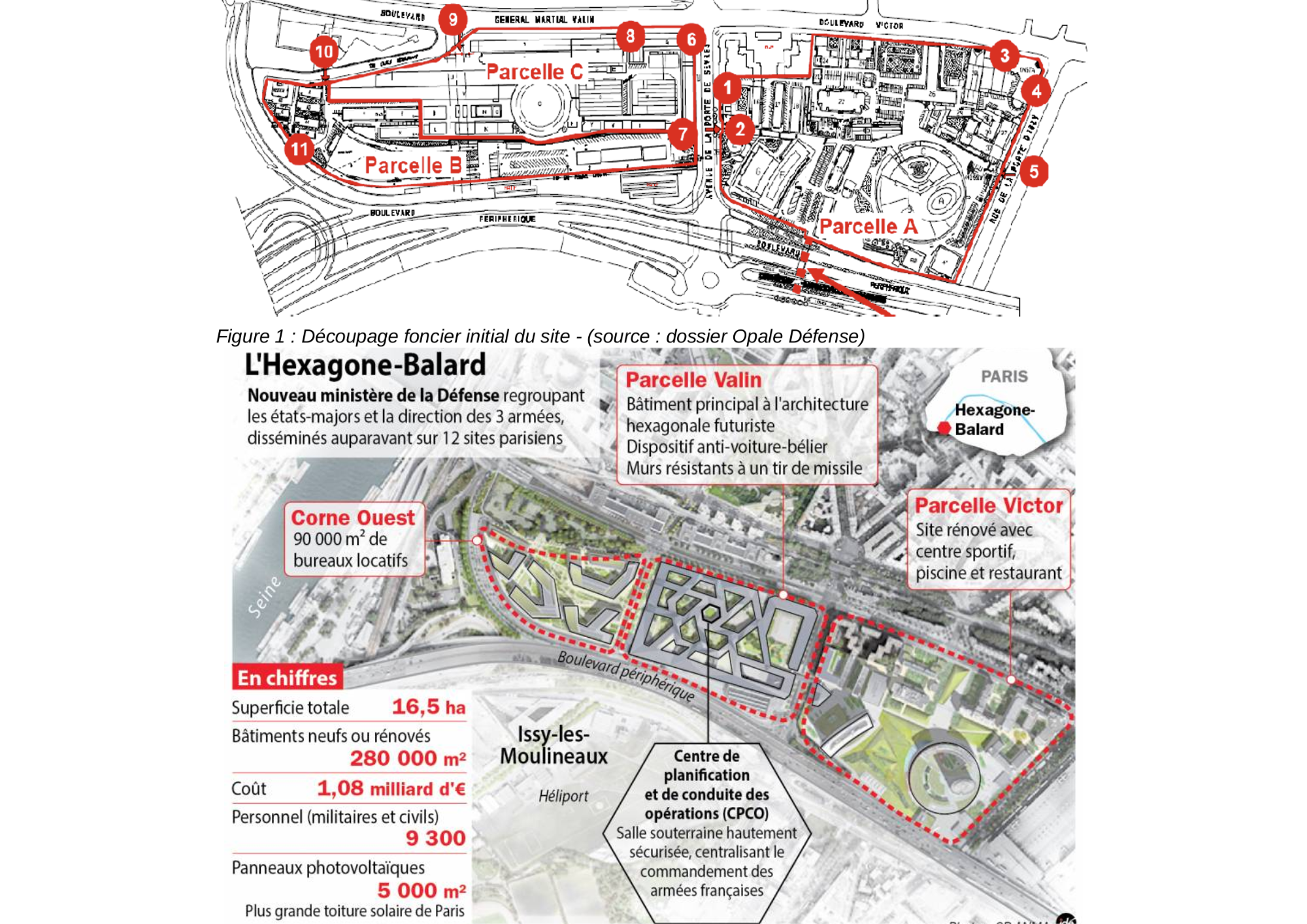

Les deux documents analysés permettent de mieux comprendre la logique d’organisation et de sécurisation du nouveau site du ministère de la Défense à Balard.

Le premier, un plan de découpage foncier, met en avant la structuration du site entre organismes publiques et privées. Il reflète les choix de gouvernance et d’exploitation du projet, où la présence de partenaires privés dans la gestion d’un site stratégique indique une transformation du rôle sécuritaire de l’État dans l’aménagement de ses propres infrastructures.

Le second document, un plan programmatique détaillé, fournit des informations sur le projet, coût global, surfaces bâties, affectation des espaces par services, et surtout la présence d’importants dispositifs de sécurité. Par exemple on distingue des murs anti-missiles, des dispositifs anti-véhicule bélier, et un zonage sécurisé selon les fonctions militaires.

Ces éléments traduisent une volonté de concevoir un site à la fois hautement fonctionnel et défensif, dont la l’agencement spatiale est déterminant pour répondre aux enjeux sécuritaire contemporains de protection, de contrôle et de cloisonnement des fonctions sensibles au sein de la ville.

En 2011, la CGT publie un tract qui se nomme Contrat entre Opale et la Défense : Secret Défense ? dénonçant les zones d’ombre entourant l’entente public-privé entre l’État et le groupement privé Opale Défense, chargé de concevoir, construire et exploiter le nouveau site du ministère de la défense à Balard. Le syndicat critique également le manque de transparence du contrat, classé partiellement secret défense, ainsi que les dérives potentielles de la privatisation de certaines missions stratégiques. Pour la CGT, ce projet incarne une logique de retenu sécuritaire, et d’externalisation ainsi que d’opacité, en rupture avec les principes de transparence du pouvoir pour la CGT et de la dépense publique ainsi que de la souveraineté militaire. Ce tract participe donc aux débats plus larges sur la transformation des infrastructures de l’État dans la ville parisienne et leur inscription dans l’environnement.