Architecture de logement collectifs et politiques urbaines à La Chapelle

Le quartier de La Chapelle à connu, depuis son rattachement à Paris en 1860, des transformations majeures. Sa situation géographique particulière ainsi que son industrialisation massive au XIXème en ont fait une véritable porte d’entrée dans Paris pour de nombreuses populations. Aujourd’hui, les politiques de la ville s’appuient sur cet héritage tout en essayant de modifier profondément le quartier et son image. De nombreux projets de réaménagement et de constructions voient le jour sur les anciens terrains ferroviaires de la SNCF. Cette recherche se propose d’étudier l’évolution de ce quartier à travers plusieurs architectures de logement caractéristique de leurs époques. De la morphologie des immeubles du XIXème jusqu’à Chapelle International en passant par le HBM Charles Hermite et la Tour de la Sablière, ces architectures nous permettent de comprendre les mutations sociales et urbaines que connaît le quartier au fil du temps, tout en mettant en lumière les politiques publiques qui y sont menées.

…

Les études de cas

Début du XXème siècle

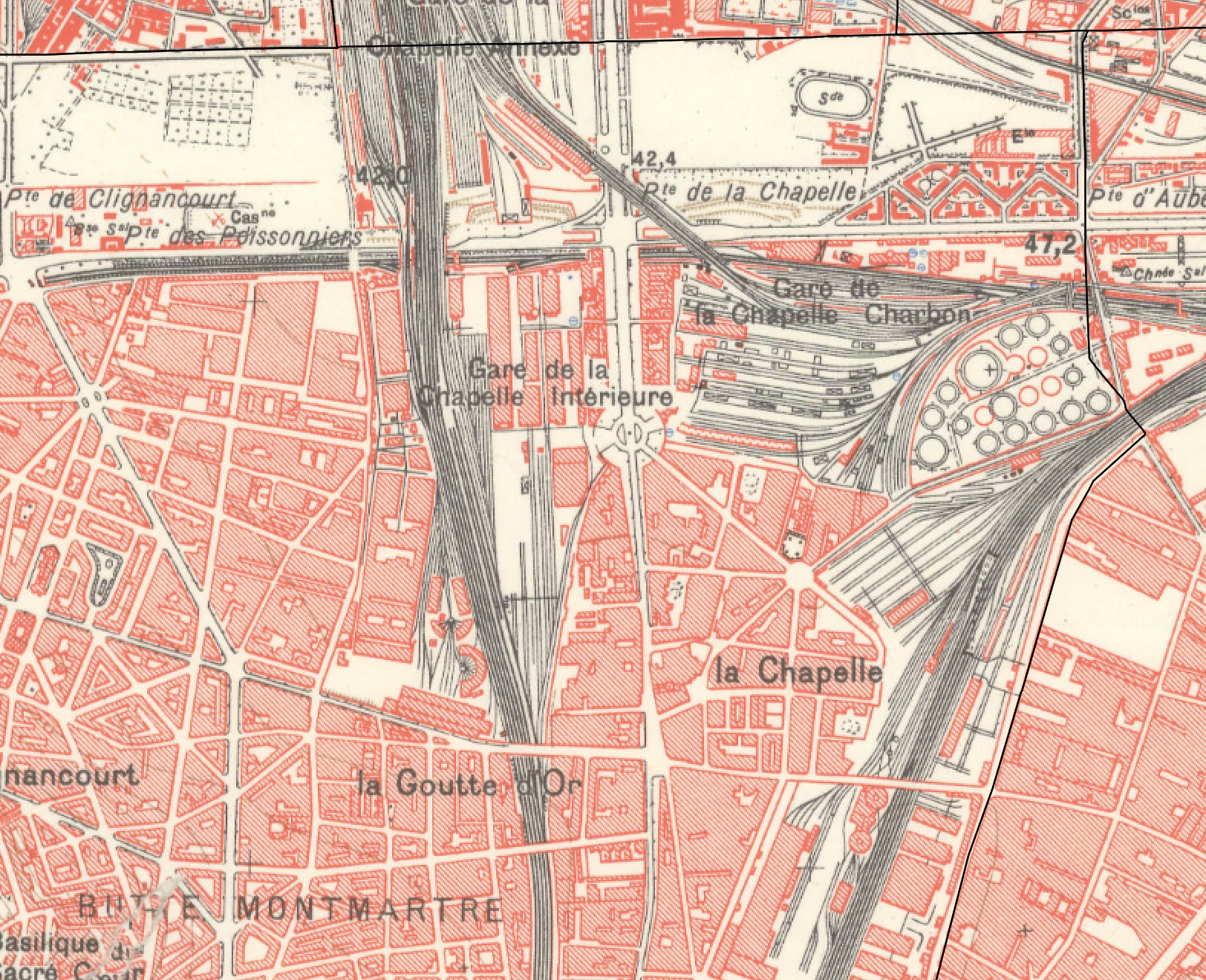

Paris : Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe), dit «draps de lit», Archives de paris, consulté le 08/04/2025

Ce plan parcellaire municipal de la Ville de Paris a été établi grâce à des relevés réalisés entre 1871 et 1896.

Il nous permet d’observer l’industrialisation forte du quartier qui débute dès la seconde moitié du XIXe siècle. L’enceinte de Thiers est construite en 1842, précédant de peu l’annexion de la commune de La Chapelle à Paris en 1860. Dès 1845, les premières infrastructures ferroviaires voient le jour, avec le dépôt de La Chapelle, puis la mise en service de la gare Chapelle-Saint-Denis en 1871.

L’essor de l’industrialisation transforme complètement la morphologie du quartier, les champs laissent place aux entrepôts à charbon, aux usines à gaz et aux dépôts ferroviaires.

À l’ouest, les chemins de fer du Nord s’étendent et densifient leur emprise pour les ateliers et la gare aux marchandises ; les lignes ferroviaires se sont élargies pour rallier la gare du Nord qui s’agrandit en 1865.

À l’est, les champs sont remplacés par la gare Chapelle-Charbons qui jouxte également l’usine à gaz de la Villette, inaugurée en 1856. Le dépôt des locomotives de Ceinture est inauguré en 1870 et situé au 25 du boulevard Ney.

Outre ce tissu industriel, une autre échelle du parcellaire se développe, notamment le long de la rue de La Chapelle où l’on observe un grand nombre de petites parcelles densément bâties, dont la morphologie est décrite dans plusieurs écrits, comme les livres Voisins de passage de Fabrice Langrognet paru en 2013 et Confessions d’un enfant de La Chapelle d’Albert Simonin paru en 1977. De nombreuses cartes postales du début du XXe siècle nous donnent aussi un témoignage de l’architecture de ce quartier.

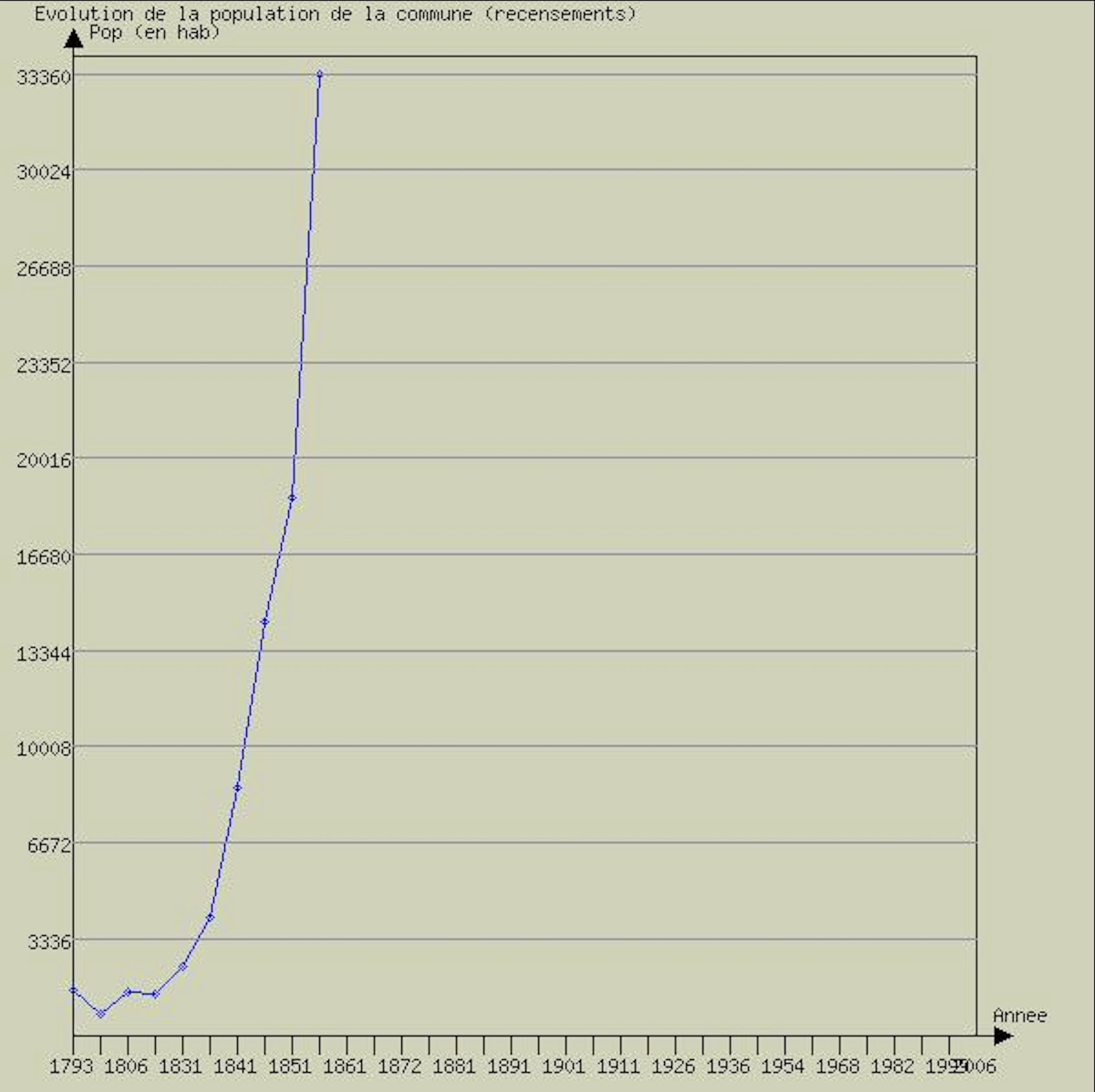

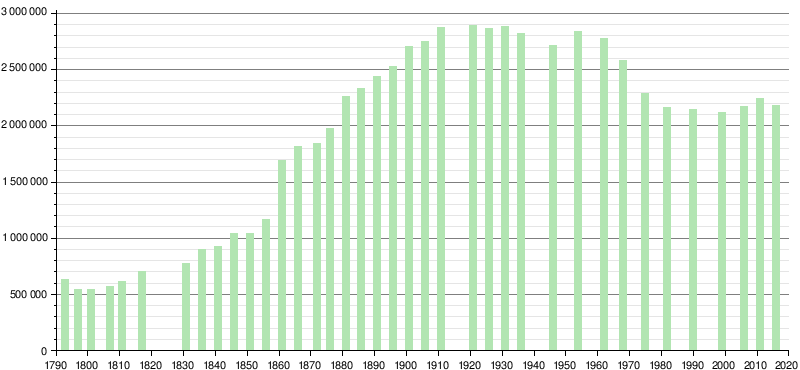

fig 1. Graphique de l’évolution de la population de la commune de la chapelle entre 1793 et 1861, consulté le 19/04/2025.

Ce graphique s’appuie sur les recensements officiel de la population.Ce graphique nous permet d’observer la croissance exponentielle de la commune de La Chapelle, avant son rattachement à Paris en 1860.Il permet de faire le lien entre le plan parcellaire établit à la fin du XIX, qui nous montre l’évolution morphologique et architecturale du quartier et des questions démographiques. Une telle croissance ne pouvant être dû à une évolution «naturelle» de la population, il nous prouve l’arrivé massive d’étrangers dans la commune.Grâce à des études complémentaires nous pouvons affirmé que ces nouveaux venus arrivent principalement d’autres régions de France, principalement du Nord et de l’Est, mais également de l’étranger et des colonies.

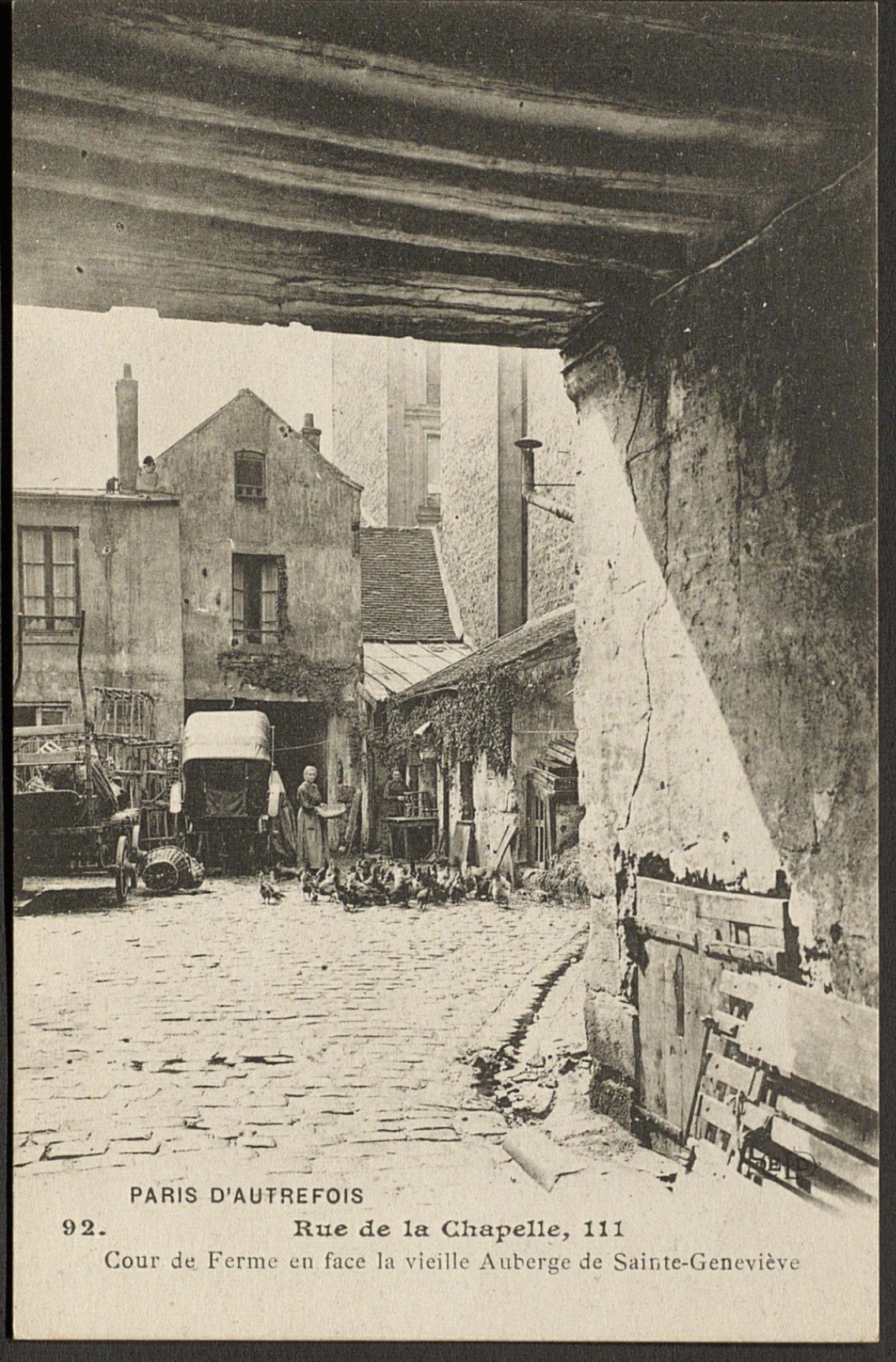

fig 2. Carte postale du 111 Rue de la Chapelle, XXème siècle, Collection du musée carnavalet, consultée le 19/04/2025.

Cette carte postale nous donne un aperçu très clair et poignant de l’architecture du logement au début du XXème siècle à La Chapelle. Ici nous nous trouvons dans la cour d’une ferme, à deux pas des chemins de fers. Si l'on met cette image en lien avec le récit que nous livre Albert Simonin dans son livre Confessions d'un enfant de La Chapelle, on peut se faire une image de ce quartier. Un endroit sale où les mauvaises odeurs sont parfois insupportables et obligent les habitants à vivre les fenêtres fermés plusieurs jours, «on se logeait en ce temps selon ses moyens. Les mieux pourvus occupaient les logements sur rue (...) les plus démunis n’avaient vue que sur les cours».

...

Entre-deux guerres, les HBM

Carte topographique, 1934-1962, services géographique de l’armée, consulté le 08/04/2025.

Cette carte topographique, bien que peu précise sur la nature du bâtis, nous donne des informations sur les évolutions morphologiques du quartier à une plus grande échelle. On observe premièrement la disparition de l’enceinte de Thiers, détruite entre 1919 et 1929, cette destruction va être suivie en 1935 par la construction du HBM Charles-Hermites sur des terrain vendus à la Ville par l’État. Ce groupement est classifié comme HMBO, O pour ordinaire, il était dédié aux ouvriers et aux employés et à été édifié par l’OPHBMVP (Office public d’habitations à bon marché de la Ville de Paris) et la RIVP, il fait parti d’une opération de construction, de 1921 à 1939, lors de laquelle 58 500 logements HBM ont étés livrés dans Paris, se répartissent de manière suivante. On observe donc ici une entrée en jeux de l municipalité qui se saisit pour la première fois de la question du logement et devient même maître d’ouvrage, tandis que l’État est encore en retrait.Du côté du tissus ferroviaire, en 1934 la ligne de la Petite Ceinture est fermé aux voyageurs et que le métro arrive à La Chapelle en 1916. Mis à part cela on observe assez peu de changement quant à l’emprise de la SNCF sur le quartier.

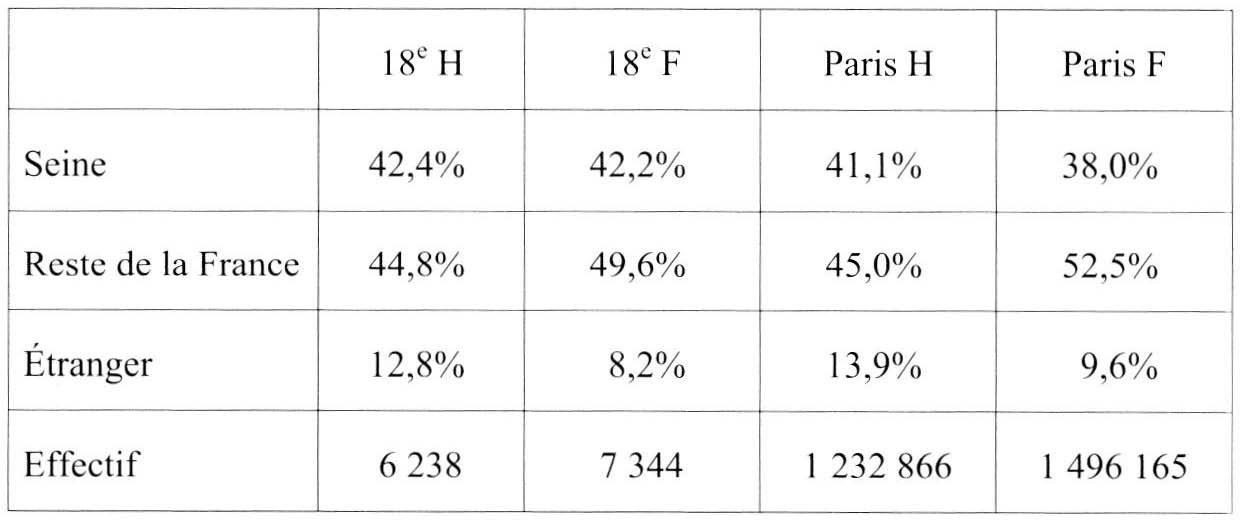

fig 1. Tableau de données démographies sur les résidents du 18ème arrondissement en 1936, selon leur lieu de naissance, en comparaison avec Paris.PROST Antoine. Les Parisiens de 1936 : la population du 18e Arrondissement. Paris : Éditions de la Sorbonne 2004.

Nous savons que le 1er dénombrement des étrangers dans le recensement national est daté de 1851, à cette date les étrangers représentent 1 % de la population française et 6 % à Paris. Environ 80ans plus tard, ils représentent dans le 18ème arrondissement 10,5% de la population et à Paris 11,75%. Nous savons aussi qu’en 1936, le 18ème arrondissement est l’un des plus peuplés puisqu’y réside 280 000 habitants soit un dixième de la population de Paris. L’étude d’Antoine Prost nous éclaire plus précisément : « Comme on pouvait s’y attendre, l’Italie est le principal foyer d’émigration (2,1 % des hommes, 1 % des femmes, suivie de près par la Pologne (1,8 % et 1,3 %). Viennent ensuite la Russie (1,4 % et 1 %), puis la Belgique (1 % et 1 %), ce qui tient sans doute à la proximité de la gare du Nord. Le Maghreb vient plus loin, avec une émigration essentiellement masculine (1,7 % et 0,4 %) ; le 18e arrondissement n’a pas, avant-guerre, le caractère qu’il prendra au moment de la guerre d’Algérie.»

fig 2. Photographies d'archives du HBM Charles Hermite situé le long du Boulevard Ney, XXème siècle, Site de l'atelier d'architecture Bien urbain, consultée le 02/06/2025.

Dans l'entre deux guerre en France, un nouveau type de logement voit le jour. Dans un contexte de pénurie de logements et de croissance urbaine, les pouvoirs publics s'éveil à la question sociale et lance la construction des HBM (Habitations Bon Marché). C’est en 1935 que le HBM Charles-Hermite est construit le long du Boulevard Ney, par l’Office public d’HBM de la Ville de Paris. Cette nouvelle typologie de logement m’intéresse car elle représente historiquement la première intervention observable des pouvoirs publics dans la création de logement à destination des populations précaires à La Chapelle.

...

L'après-guerre, les immeubles de grande hauteur

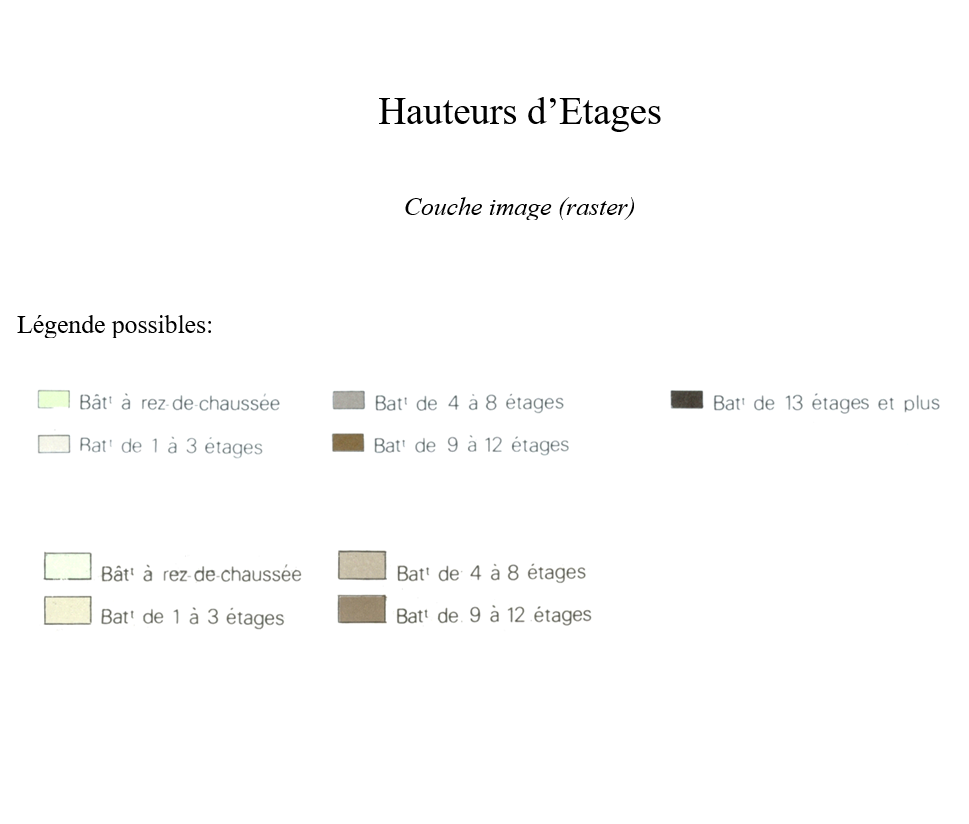

Plan parcellaire de Paris, dit hauteur d’étage, 1990, APUR, consulté le 08/04/2025

Cette carte, accompagnée de sa légende nous permet une lecture rapide des différentes évolution du quartier dans la seconde moitié du XXème. On note d’abord les premières conséquences de la désindustrialisation : le dépôt de la chapelle est progressivement démantelé à partir de la fin des années 1960, les gazomètres ont étés démantelés et les entrepôts ferroviaires de chapelle charbon ont laissé place dans les années 70’ au grand entrepôt Geodis. Le long de la rue de la chapelle, dans la partie au Nord du grand rond point on voit déjà ces terrains ferroviaires se transformer en quartier résidentiel, caractérisé également par l’apparition d’immeuble de grand hauteur, à l’architecture moderne. Deux immeubles particulièrement emblématique du quartier voit le jour en 1967 : la tour super chapelle et la tour de la sablière, initialement destiné aux employés SNCF.La même année on inaugure l’échangeur du périphérique de la porte de la chapelle, en effet en 1940 une loi destinée à permettre la réquisition par la ville de Paris des terrains et constructions de la Zone puis à permettre leur destruction est voté.Toutes ces évolutions témoignent des politiques keynésienne, interventionnistes de l’État qui aménage le territoire et prends en charge la construction d’équipements et de logements, par l’intermédiaire, par exemple, de L’Office central interprofessionnel du logement (OCIL) dans le cas de la construction de la tour Super Chapelle.

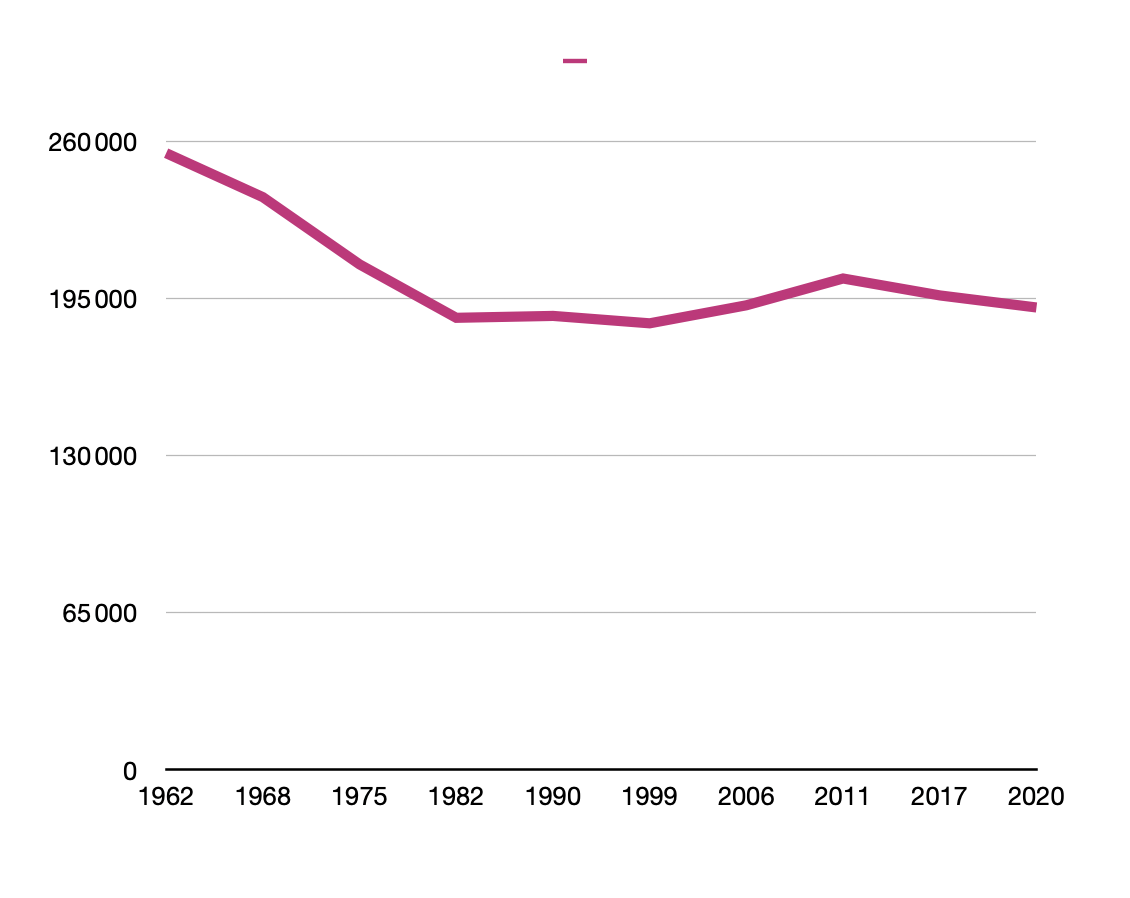

fig 1. Évolution démographique de paris depuis 1960 https://fr.wikipedia.org/wiki/démographiedeParis

fig 2. Évolution démographique du 18ème arrondissement de paris depuis 1960.Réalisé à partir des données de : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=18e_arrondissement_de_Paris&veaction=edit&section=9

La comparaison de ces graphiques m’intéresse et est indispensable dans mon analyse du quartier et mes observations sur les liens entre la transformation urbaine du quartier et d’éventuels rapport avec l’histoire des migrations dans celui-ci. Bien que la loi Informatique et Libertés de 1978 interdit de collecter des données personnelles qui révèlent : des origines raciales ou ethniques, l’observation de ces graphiques peut nous permettent de formuler des pistes et hypothèses. On observe premièrement deux courbes assez similaires : un pic de population à la fin des années 1960, une décroissance jusqu’au années 2000, puis une croissance lente jusqu’au années 2010, avec un pic en 2011, et enfin une nouvelle décroissance assez lente jusqu’en 2020. Pour expliquer ces pics démographiques il faut s’intéresser au contexte français dans ces années là. En 1962 on sait par exemple que l’Algérie obtient son indépendance, entraînant un exode de plus de 800 000 Français et Européens d’Algérie qui viennent s’installer en métropole1. Quant à l’année 2011, elle est notamment marqué par le retrait définitif des troupes américaines en Irak, entraînant une reprise des violences et effondrement de l’État irakien. La même années, les Etats-Unis annoncent également leur retrait en Afghanistan suite à la mort d’Oussama ben Laden. Selon l’OFPRA, les demandes d’asiles passent de 23 801 en 2007 à 45 925 en 20132. Bien qu’aucune statistiques puissent nous permettre d’établir des liens directs entre ces informations, celles-ci, mise en relation avec des articles de presse ou rapport sociologique sur le quartier nous permettent de créer des connexions plausibles. On peut se référer notamment à l’article : La Chapelle : un quartier pour qui ? publié par Anthony Goreau-Ponceaud en 2018 qui dresse un portrait complet des habitants de ce quartier, entre immigrés primo-arrivants, diasporas Tamouls et nouveaux habitants issus de la gentrification.

Photographie de la Tour de la Sablière, 93 Rue de la Chapelle, réalisée le 26/08/2018 par patrickw.

Construite en 1967 et conçue par l'architecte André Remondet, cette tour résidentielle est initialement destinée au personnel de la Société Nationale des Chemins de fer Français. Elle est caractéristique de l'apparition des immeubles de grande hauteur dans les années 70' en France. Ce projet témoigne des politiques keynésiennes, interventionnistes de l’État qui aménage le territoire et prend en charge la construction d’équipements et de logements, par l’intermédiaire, par exemple, de L’Office central interprofessionnel du logement (OCIL) dans ce cas. Là où, dans les années 30’, pour les HBM, c’est la ville de Paris qui est à l’initiative, dans la période d’après-guerre c’est l’État qui tente de pallier les défaillances des marchés.

...

XXIème siècle, l'urbanisation néolibérale

Plan actuel, 2020, APUR - Sur lequel ont été ajoutées les emprises foncières actuelles de la sncf et les projets d’aménagements en cours ou passés, consulté le 08/04/2025

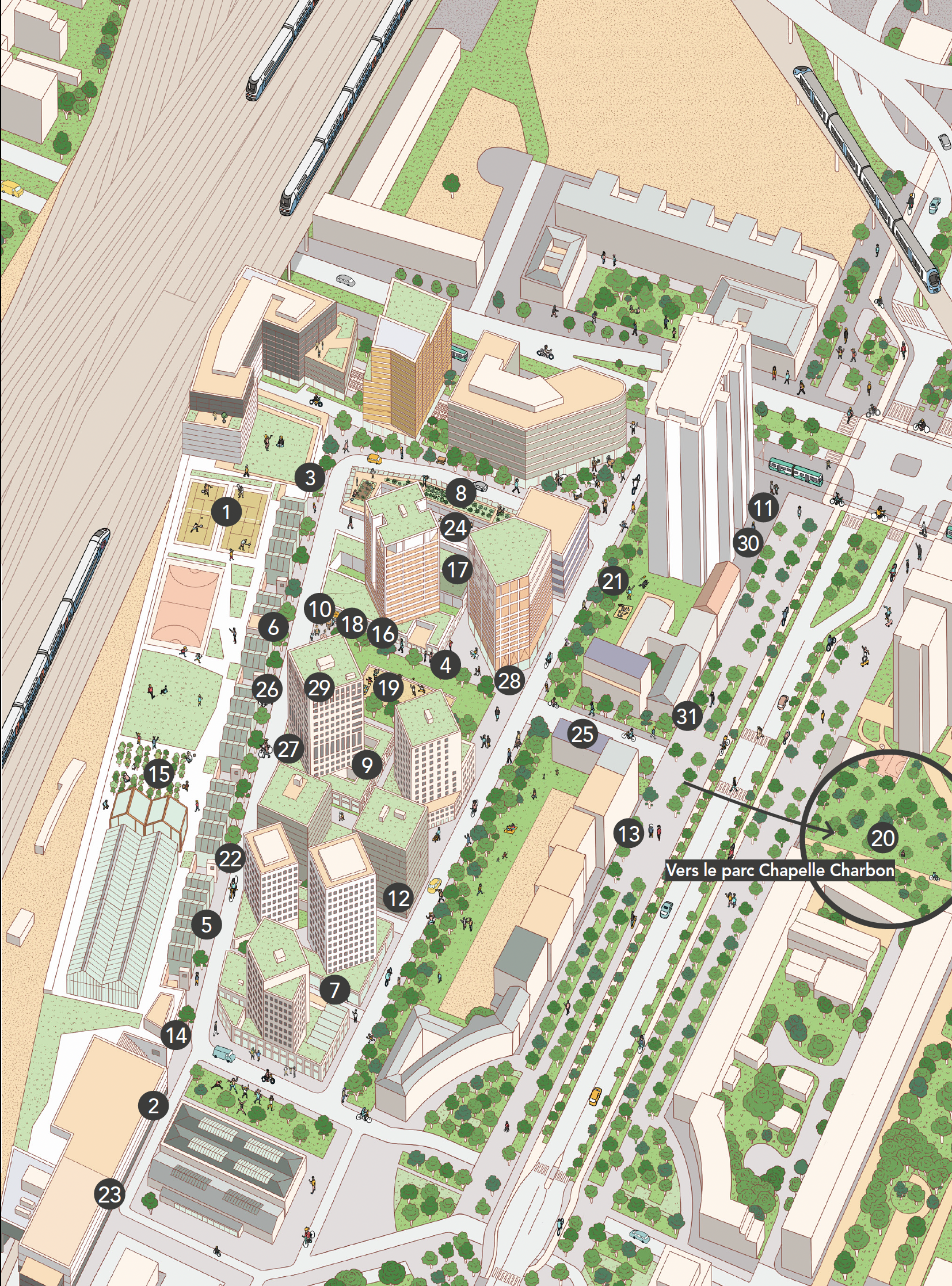

Depuis le début des années 2000 avec le Le Plan Paris Nord-Est (PNE), grand projet urbain initié par la Ville de Paris, La Chapelle connaît des transformations urbaines considérables, et nombreuses sont encore à venir. Ce plan vise à requalifier et transformer en profondeur un vaste territoire situé dans le nord-est de la capitale, aux confins des 18e, 19e et 20e arrondissements, à la lisière de la Seine-Saint-Denis. Il s’agit d’un des derniers grands secteurs de mutation urbaine intra-muros, longtemps marqué par les infrastructures ferroviaires et industrielles. Celui-ci se concentrent principalement sur des terrains historiquement occupés par des emprises de la SNCF (gares de marchandises, faisceaux ferroviaires, entrepôts…) et des friches ferroviaires. Dans le périmètre du PNE figure déjà les projets de : Chapelle International, Chapelle Charbon, Gare des Mines – Fillettes, Évangile – Ordener.En 2010, Le Plan Paris Nord-Est est élargi. Il prévoit une révision et un agrandissement du périmètre d’intervention urbaine, pour englober un territoire plus vaste et renforcer les ambitions de transformation. En effet avec l’accélération des mutations urbaines, l’arrivée du Grand Paris Express, la perspective des Jeux Olympiques 2024, la Ville de Paris a décidé d’étendre le périmètre de projet. Le périmètre du PNE élargi couvre environ 600 hectares, contre 200 pour le périmètre initial, soit presque trois arrondissements entiers. Il englobe désormais, dans le 18ème arrondissement, Chapelle International, Porte de la Chapelle, Gare des Mines – Fillettes, Chapelle Charbon; La Sablière. Comme on peut le remarquer en regardant la carte, nombreux de ces projets se trouvent sur des emprises de la SNCF.On observe, depuis le XIXème siècle une omniprésence de la SNCF dans ce secteur, qui, par ses différentes filiales à su conserver ces emprises et les profits que celles-ci génèrent en s’adaptant à l’économie. Anciennement terrains ferroviaires, lors de la révolution industrielle et l’essor du chemin de fer, ces terrains se convertissent aujourd’hui, dans un pays et une ville désindustrialisés, en logement, équipement urbain...Permettant à l’aménageur de continuer à exploiter leur potentiel économique.Cette logique d’exploitation des emprises foncières au sein des villes nous est parfaitement décrite dans le livre La ville néolibérale de Gilles Pinson. On y comprend les différentes étapes économiques mais également législatives qui ont permis ou même encouragés cette nouvelle économie de la ville depuis la désindustrialisation, dont l’application est frappante à La Chapelle.

Axonométrie du projet Chapelle International, issu du livret d'accueil Chapelle International 2023.

Chapelle International est un projet d'aménagement urbain, sur une ancienne emprise ferroviaire donnant sur le rond-point de la Chapelle. Ce projet est développé par Espaces Ferroviaires, filiale d'aménagement urbain et de promotion immobilière de la SNCF. Ce projet permet de mettre en lumière le changement de paradigme qui a opéré au tournant des années 80’ dans les politiques d’urbanisation : le passage d’une économie industrielle à un nouveau modèle économique de la ville néolibérale. Il est le témoin de la disparition de l’État interventionniste dans les politiques, dont le rôle est récupéré par la ville et les aménageurs (SNCF immobilier à chapelle internationale, Paris & Métropole aménagement pour Charbon et Gare des Mines). Les acteurs publics se reposent sur des opérateurs/promoteurs pour financer la construction de ces opérations. A Chapelle International, par exemple, huit opérateurs immobiliers sont présents. Cette diversité des acteurs se présente comme étant au service d’une «mixité sociale» nécessaire à la métamorphose du 18ème arrondissement de Paris mais témoigne surtout d’une recherche d’attractivité absolue qui découle de la mise en compétition des métropoles.